地震の石碑 No27

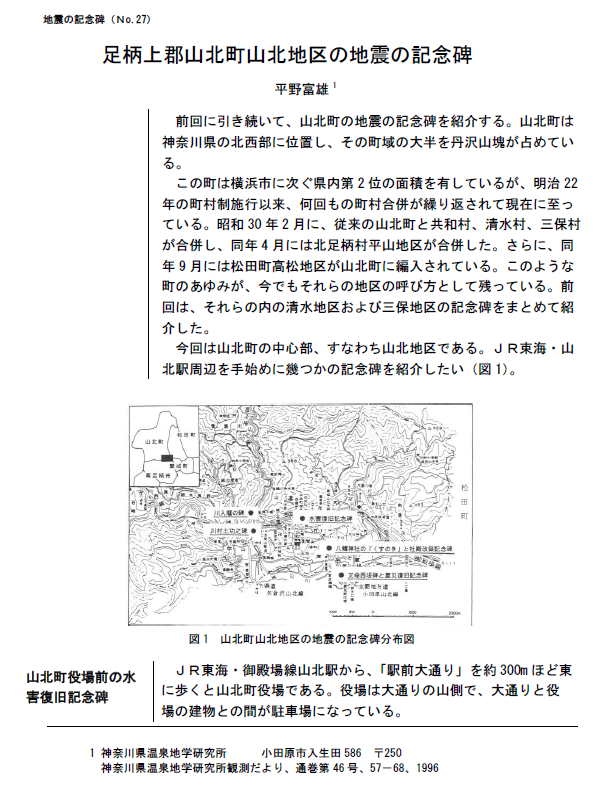

足柄上郡山北町山北地区の

地震の記念碑

| 所在地 | 山北町 |

|---|---|

| 交通 | JR御殿場線山北駅周辺。 |

| 関連する史跡 |

|

| 元記事 | 温泉地学研究所 観測便り第46巻 1996(平成8)年発行 |

山北駅周辺にある石碑を訪ねた。山北周辺では、1703年の元禄地震や1707年の富士山噴火に端を発する、酒匂川の利水事業に関する石碑が多い。

町役場の水害復旧記念碑は、元記事では役場の前の駐車場わきに石碑が建てられていた。現在の山北町役場は、新しくなっており、石碑は役場裏の駐車場の脇にある(場所が移動したかどうかは不明)。

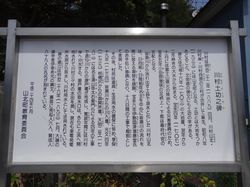

社殿改築記念碑(岸の八幡神社)に向かう。山北駅から徒歩15分程で左手に川村小学校がある。 その少し(5分程)先の右手に、大きなくすのきが見えてくる。 そこに八幡神社がある。 くすのきの所から石段を登ると八幡神社の本殿があり、その右手に社殿改築記念碑が建っている。関東大震災直前に改修した社殿が、震災で大きく破損してしまったと刻まれている。

八幡神社から更に南へ徒歩約15分程で岩流瀬橋(がらでばし)に着く。 橋の手前に文命西堤碑への案内板が建っている。矢印の方向に進むと、住宅地の一角に文命西堤碑と震災復舊記念碑が建っている。文命西堤、文命東堤はもとは岩流瀬堤、大口堤と呼ばれ、1600年代初期に構築されたと考えられている。元禄地震・宝永噴火後の増水で壊れた堤を田中丘隅が再構築し、その際に堤の上に文命宮と文命碑を作り、文命堤と命名した。碑と祠は東西に一対ずつあったらしいが、東の文命宮は1909年以後、公式記録から消えており、関東地震の際に崩壊したまま忘れ去られたのではないかといわれていた。2007年に郷土史家の大脇氏らによって、東の文命宮の一部と思われる笠石が発見され、現在はそれを用いて復元された文命宮が福澤神社に立っている。地震の石碑[24]の取材メモに写真を掲載したので、そちらを参照のこと。

川村土功之碑と川入堰は、ほかの3つとは方向が違う。山北町内の循環バスを使うとよい。山北町内循環バスのバス停「樋口橋」で降りてすぐの道路(県道76号)脇に川村土功之碑がある。

1703年の元禄地震後、当時川村と呼ばれた山北町を流れていた皆瀬川の上流で土砂崩れが発生、さらに1707年の富士山宝永噴火による降灰で河床が上昇し、1708年ついに大規模な水害が発生する。将来にわたってこのような水害から逃れるため、当時の名主であった湯山弥五右衛門は、皆瀬川の瀬替え工事を行う。工事により、山北町内を流れていた皆瀬川は、直接酒匂川に流れ込むこととなったが、この工事のよって生活用水の不足をまねくこととなった。そこで、代々の名主によって川入堰をはじめとした用水路が整備され、現在にいたっている。この用水路整備を行った先人の苦労をしのんで建立されたのが川村土功之碑であり、川入堰の竣工を記念して立てられたのが川入堰の碑である。

川村土功之碑(樋口橋)から山北駅の方へ少し戻り、JR御殿場線を越えた所で県道725号に入り、八丁の方へ進む。 東名高速道路・皆瀬川橋の手前を右に入ると、川入堰の碑がある。元記事では、約200年にわたって利用されてきた川村用水の、経営危機に関する新聞記事が紹介されている。その後、平成7年から、用水の管理は山北町に移管され、現在に至っている。

写真撮影:2012年8月29日

|

石碑No.26 山北町清水地区および 三保地区の地震の記念碑 |

地震の石碑 復刻版 (2012) |

石碑No.28 足柄上地区の簡易水道の敷設 |