アレイ解析から推定した新潟県中越沖地震の震源過程

このトピックスは、本多亮(温泉地学研究所)が青井真(防災科学技術研究所)と共同で行った、「アレイバックプロジェクション法による、新潟県中越沖地震の震源過程解析」について、アメリカ地震学会誌・Bulltein of Seismological Society of Americaに掲載されたものを再編集して掲載したものです。

引用文献:

R. Honda and S. Aoi, (2009) Array Back-Projection Imaging of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake Striking the World’s Largest Nuclear Power Plant, BSSA,99, 141-147,doi: 10.1785/0120080062

研究の動機

地震の震源過程の解析には従来、波形バージョン法がよく用いられます。この手法では、コンピュータを用いて計算した理論波形と、実際の観測波形の一致の具合から、地震の際に断層面上のどの部分が何メートル滑った、というように物理的な値を推定できます。しかし、今回の地震のように観測点が厚い堆積層の上や地下の構造が複雑な場所にあるときは、理論波形を正確に計算することが困難であり、正確な震源象の推定することが難しい場合があります。

近年のGPSによる全国的な地殻変動の解析から、新潟県西部から兵庫県あるいは北海道西部から東北西部にかけて、周辺に比べて近くの歪が大きい(変形が大きい)場所があることがわかってきました。なぜこれらの場所で歪が大きくなっているのか、プレート境界であるという説もありますが、具体的なところははっきりしていません。詳しくはこちら。

手法

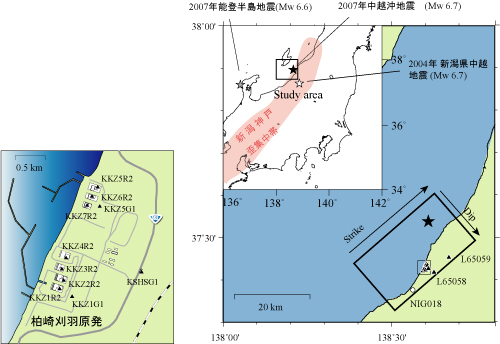

図1:震源断層と観測点

震源域及び柏崎刈羽原子力発電所内の観測点分布。太線の四角が仮定した断層面。▲が解析に使用した観測点。

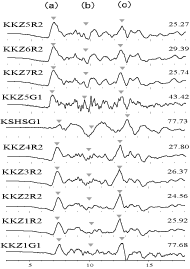

図2:速度波形

原発内の観測点で観測された地震波形。(a)、(b)及び(c)の三つのパルス状の波が確認できる(各観測波形の対応する部分を三角で示す)。

この手法では、すべり量などの絶対値を推定することはできませんが、反射波や表面波など震源由来以外の波が含まれる場合でも、比較的安定して震源を特定することができ、また破壊伝播速度も自然に求めることができます。

震源過程の解析には、観測された水平動2成分の加速度波形に1Hzから20Hzのバンドパスフィルターをかけたものを使用しました。

断層モデルはAoi et al. (2008)のモデルと同じ30km×24kmの南東傾斜の断層面を仮定し、2km四方の小断層に分割しています。小断層と観測点のペアごとに理論走時を計算し、ある小断層について成分ごとに全ての加速度波形をスラントスタック(例えばYilmaz、1987)することによって、その小断層からのコヒーレントな波だけが強調され、残りの位相はキャンセルされた重合波形ができます。これをその小断層からのエネルギーの放射履歴とみなしました。

結果

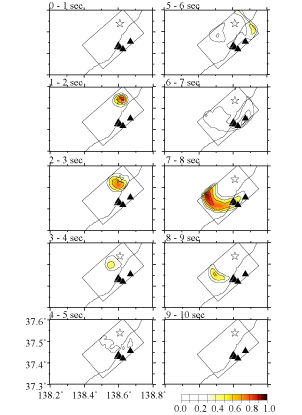

図3:推定されたアスペリティ分布

(a)、(b)及び(c)は図2の中の三つのパルス状の波の震源に対応する。(d)は波形全体を使った結果。(e)はAoi et al (2007)の波形インバージョンの結果。

図4:破壊伝播の様子

断層は、震源から南西に向かって進み、柏崎市沖で停止した。破壊伝播速度は約2450km/sと推定された。

その結果、例えば緊急地震速報で流される震度の予測(揺れはじめる時間や震度の大きさ)をより精度よく行うことができるようになるかもしれません。 神奈川県内や周辺は、東京大学のSK-netや防災科学技術研究所のK-NETなど、高密度な観測網があります。これらの観測網のデータを利用して、上にあげたような地震防災に直結するような研究が行えるかもしれません。