箱根温泉に溶存している炭酸成分の起源に関する予察的研究

このトピックスは、当所の代田寧主任研究員が東海大学の大場武教授らと行った研究のうち、学術雑誌「温泉科学」第61巻(97~105ページ, 2011年)に掲載されたものを紹介したものです。

紹介文献:

箱根カルデラ西部の湖尻・芦ノ湖地区の温泉水に溶存している炭酸成分の起源に関する一考察、代田 寧、大場 武、菊川城司、板寺一洋、温泉科学第61巻(2011),97-105 .

研究成果

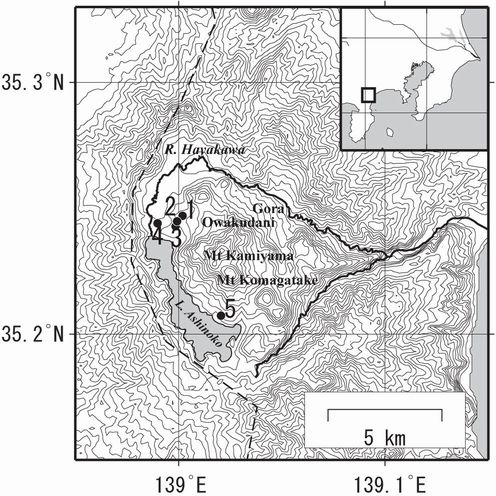

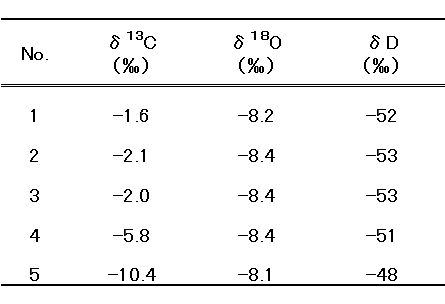

箱根温泉に溶存している炭酸成分の起源を探るため、予察的研究として箱根カルデラ西部の湖尻、芦ノ湖地区の5つの源泉について、溶存炭酸の炭素安定同位体比(δ13C)、温泉水の酸素・水素同位体比(δ18O、δD)、泉温、主要溶存化学成分などを測定しました。

得られたδ13Cの結果を大涌谷で放出されている火山性ガス中のδ13Cの値と比較したところ、湖尻地区のNo.1~3の温泉水については大涌谷から放出される火山性炭酸ガス中のδ13Cと非常に近い値を示すことがわかりました。さらに、湖尻付近でしばしば発生する群発地震に関連して大涌谷で放出される火山性ガスの組成が変化する事例があること、それらの地震に流体が関与している可能性があること、湖尻地区にも潜在カルデラ構造の存在が示唆され、噴火の際のマグマの通り道が現在でも火山性ガス等の流体の通路になっている可能性があることなどから、火山性ガスが深部から大涌谷に上昇してくる過程において西方の湖尻付近に分岐し、温泉水中の溶存炭酸の起源になっているものと推定しました。

また、No.1~3の温泉水に溶存する炭酸は主に火山性ガス起源であると推定しましたが、水の起源を探るために用いられるδ18OとδDの測定結果では、温泉水自体はほとんどが天水起源であり、火山性水蒸気の寄与はわずかであることを示していました。大涌谷で放出される火山性ガスには深部起源と推定される火山性水蒸気が含まれているのに対して、No.1~3の温泉水には火山性水蒸気があまり含まれていないことこら、湖尻方面に分岐する際に炭酸ガスが脱ガスし、温泉水に混入しているのではないかと考えています。火山性熱水の寄与が大きい強羅温泉などでは塩化物イオンが多く含まれ、温泉水の主成分となっていますが、No.1~3の温泉水には塩化物イオンが少ないこともこの考え方と整合的です。しかしながら、今回は調査源泉数が少なく、箱根の温泉水中の溶存炭酸の起源を総合的に明らかにしていくためには、更なる広汎な調査が必要であると考えています。

得られたδ13Cの結果を大涌谷で放出されている火山性ガス中のδ13Cの値と比較したところ、湖尻地区のNo.1~3の温泉水については大涌谷から放出される火山性炭酸ガス中のδ13Cと非常に近い値を示すことがわかりました。さらに、湖尻付近でしばしば発生する群発地震に関連して大涌谷で放出される火山性ガスの組成が変化する事例があること、それらの地震に流体が関与している可能性があること、湖尻地区にも潜在カルデラ構造の存在が示唆され、噴火の際のマグマの通り道が現在でも火山性ガス等の流体の通路になっている可能性があることなどから、火山性ガスが深部から大涌谷に上昇してくる過程において西方の湖尻付近に分岐し、温泉水中の溶存炭酸の起源になっているものと推定しました。

また、No.1~3の温泉水に溶存する炭酸は主に火山性ガス起源であると推定しましたが、水の起源を探るために用いられるδ18OとδDの測定結果では、温泉水自体はほとんどが天水起源であり、火山性水蒸気の寄与はわずかであることを示していました。大涌谷で放出される火山性ガスには深部起源と推定される火山性水蒸気が含まれているのに対して、No.1~3の温泉水には火山性水蒸気があまり含まれていないことこら、湖尻方面に分岐する際に炭酸ガスが脱ガスし、温泉水に混入しているのではないかと考えています。火山性熱水の寄与が大きい強羅温泉などでは塩化物イオンが多く含まれ、温泉水の主成分となっていますが、No.1~3の温泉水には塩化物イオンが少ないこともこの考え方と整合的です。しかしながら、今回は調査源泉数が少なく、箱根の温泉水中の溶存炭酸の起源を総合的に明らかにしていくためには、更なる広汎な調査が必要であると考えています。

図1 調査対象源泉の位置。

図1 調査対象源泉の位置。

表1 炭素、酸素および水素同位体比の測定結果。

表1 炭素、酸素および水素同位体比の測定結果。