芦ノ湖の水収支に関する研究

本トピックではJournal of Hydrology; Regional Studies 誌に掲載された、芦ノ湖の水収支について検討した研究論文を紹介します。この研究は、板寺研究員が筆頭著者となり、吉田明夫静岡大学客員教授と共同で進めたものです。

紹介文献:

Itadera K, Yoshida A (2020) Water budget of Lake Ashinoko, the origin of Hakone thermal waters. Journal of Hydrology; Regional Studies, 28, doi: 10.1016/j.ejrh.2020.100682

はじめに

芦ノ湖の水収支(湖への水の出入り)については2つの代表的な研究報告(箱根水質調査団(1975)とMatsuo ほか(1979))があります。どちらも年単位の水収支について検討したもので、集水域から芦ノ湖に流入していない余剰水は箱根温泉の形成に関わっていると考えられていましたが、その量については、前者は年間1500万トン、そして後者は年間250万トンと見積もっていて、両者で実に6倍もの違いがありました。

本研究も芦ノ湖の水収支について検討したものですが、従来の研究と異なるのは月別のデータをもとに解析を行ったことです。その結果、集水域から湖に流れ込んでいない降水の割合は、これまでの研究と比べて、ずっと大きいことが明らかになりました。この大量の余剰水は、箱根の温泉の主要な源になっていると考えられます。

芦ノ湖の水収支の考え方と解析に用いたデータ

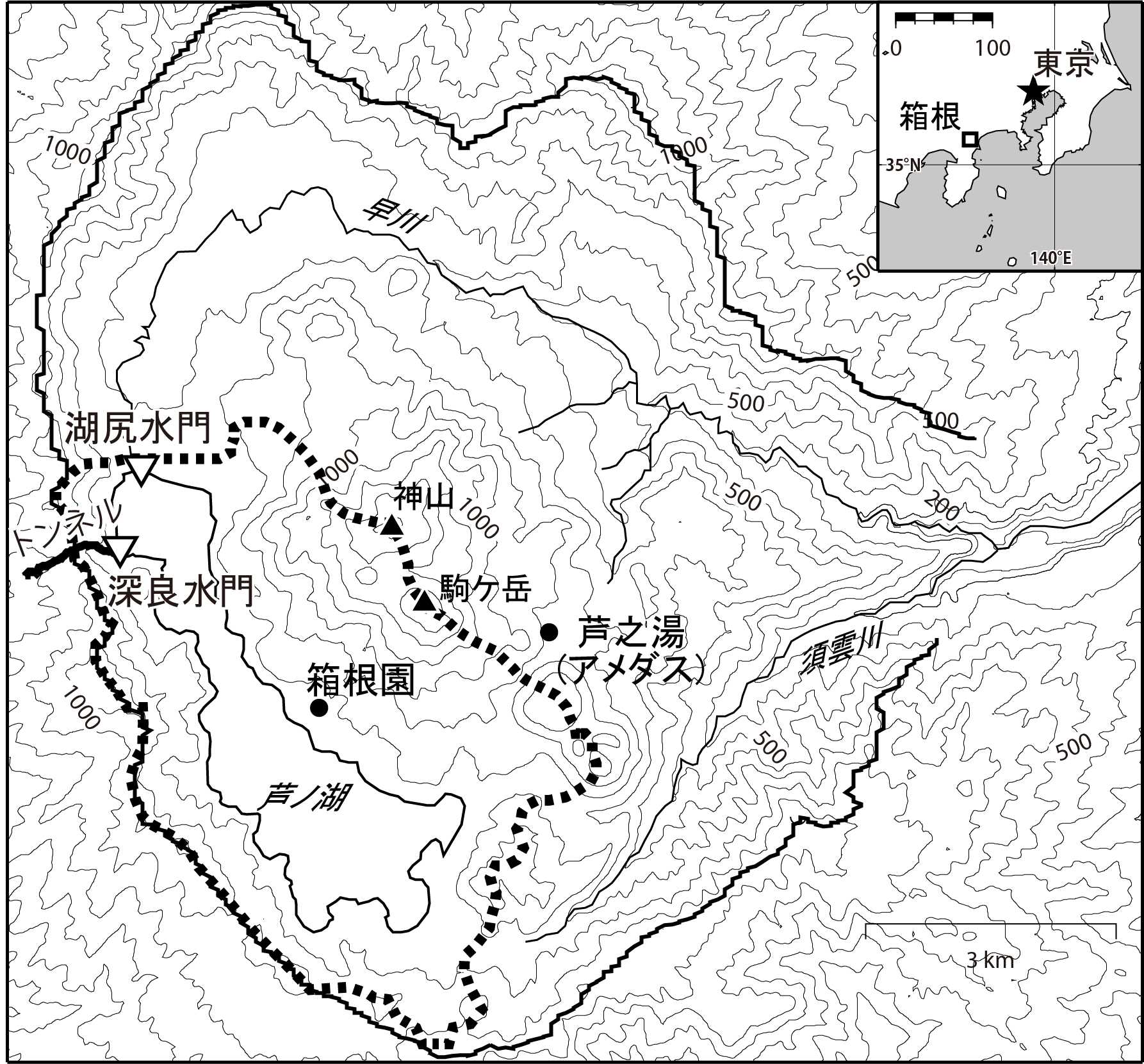

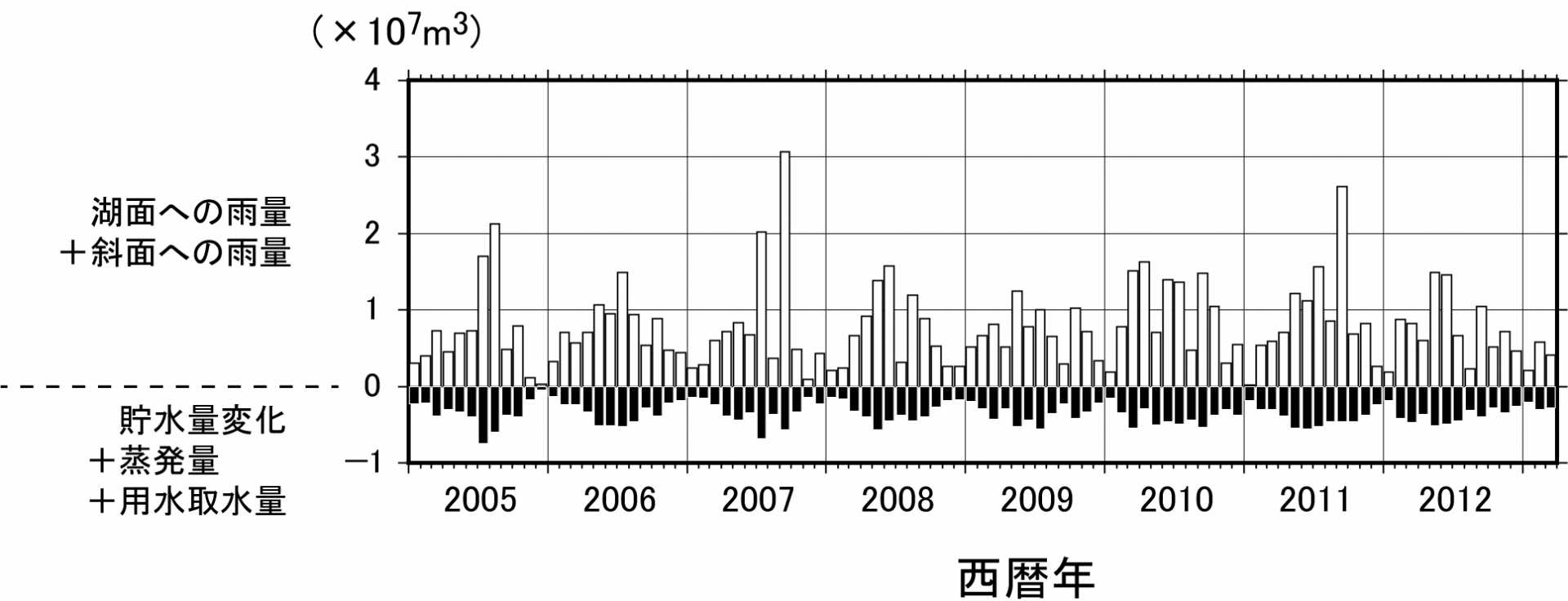

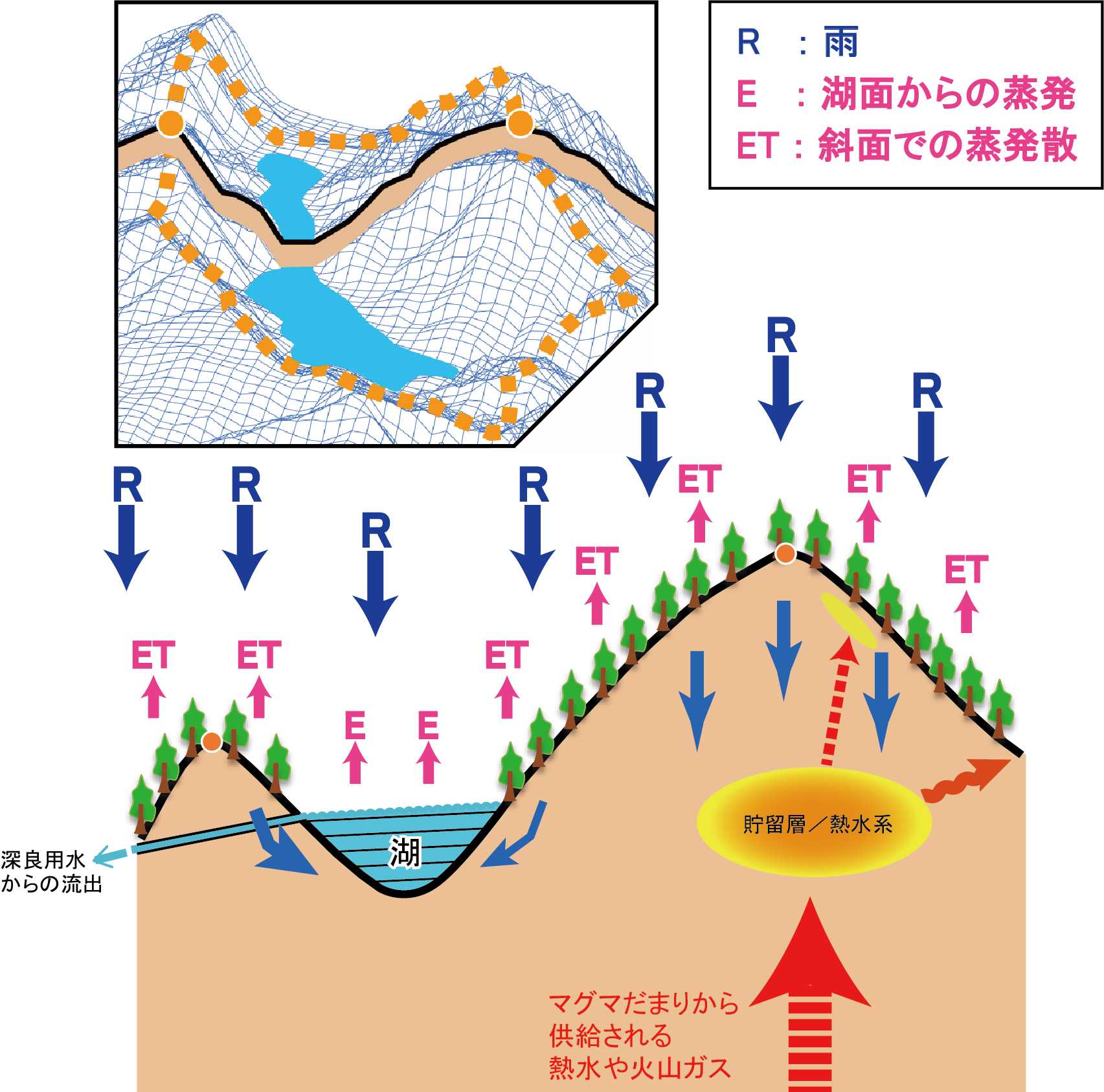

本研究では、芦ノ湖への「入」として(1)湖面への雨(R)および(2)湖を囲む集水域への雨(Rc)とし、「出」として(3)深良用水の取水量(φd)、(4)湖面からの蒸発(φe)、さらに(5)湖の貯水量変化(ΔW)の和を取り、「入」と「出」の相関を解析しました。(※1) 解析期間は深良用水の月毎の取水量データが入手できた2005年から2013年までとしました。なお、後述するように集水域での降雨の浸透量を推定する際には、湖尻水門からの放出量も考慮しています。

検討結果

図2 水収支における「入」と「出」の比較

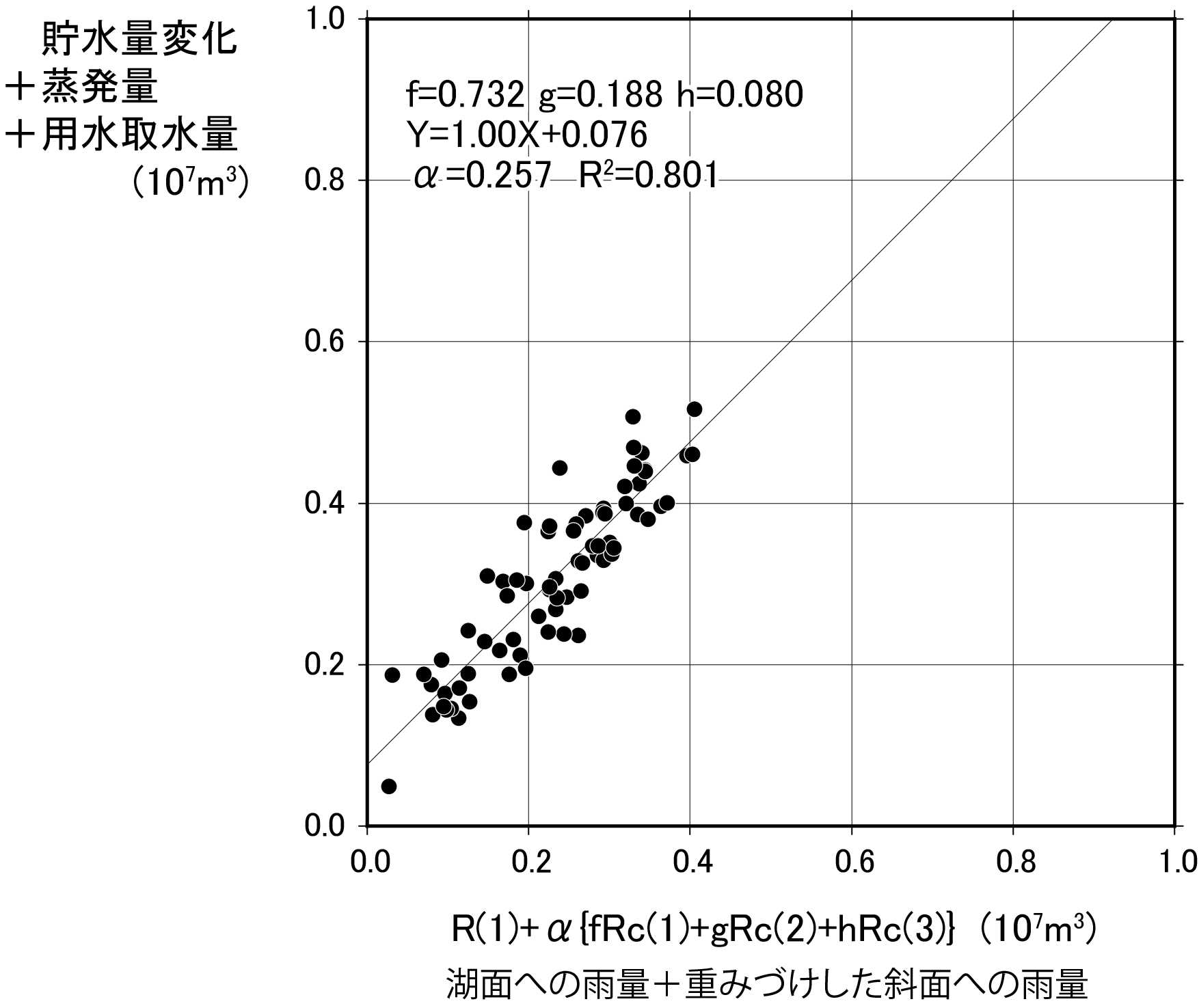

注目されるのは、最大の相関を与えるf、g、hの組み合わせを基に重みづけし、積算した集水域への雨量を0.26倍した時に「入」と「出」とが釣り合うことです(図3)。このことは、過去三カ月間に集水域に降った雨のうち湖に流入しているのはわずか4分の1程度であることを示しています。

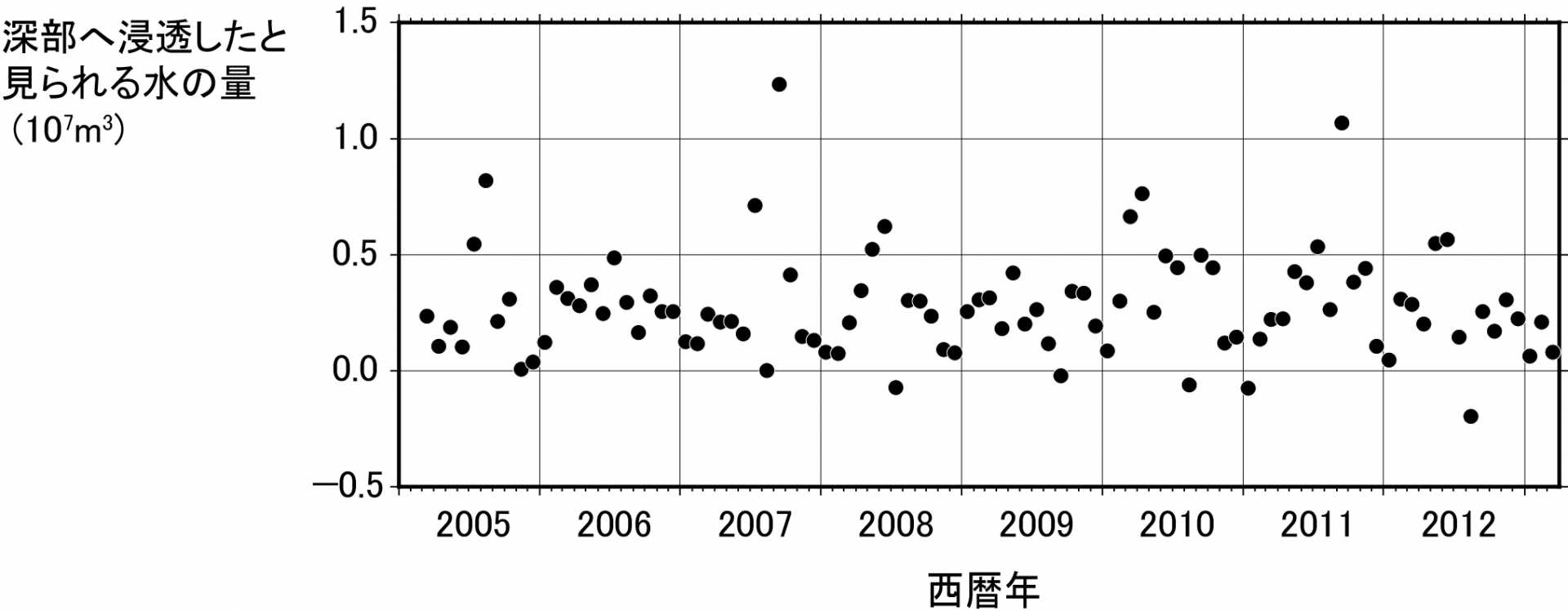

各月に集水域の地下に浸透している雨水の量は、全域(湖プラス集水域)に対する「入」と「出」との差から推定することができます。全域への「入」は降水です。また、全域からの「出」は、湖からの蒸発、集水域からの蒸発散、深良用水での取水、大雨時の湖尻水門からの放流です。これに湖の貯水量の変化も考慮して、「入」と「出」の差の毎月の変化を示したのが図4です。これらを集計した結果、集水域の地下に浸透したとみられる水の量は年平均値で3,300万トンと見積もられました。この値は集水域への降水量の約45%にあたります。また、過去の研究、例えば、箱根水質調査団(1975)の見積もりの2倍以上、Matsuo ほか(1979)の推定値の12倍以上に相当します。

なお、各月に集水域の地下に浸透したとみられる雨水の量は。全域についてみた時の「出」「入」でなく、論文で記述されているように集水域についてみた時の「入」と「出」との差からも見積もることができます。その推定値も年平均値で3,300万トンとなり、両者はよく一致しました。

図4 集水域の地下に毎月浸透したと推定される水量

芦ノ湖の水収支解析結果と箱根の温泉水との関わり

おわりに

参考文献

- 代田寧, 棚田俊收, 丹保俊哉, 伊東博, 原田昌武, 萬年一剛, 2001年箱根群発地震活動に伴う傾斜変動と圧力源の時間変化, 火山, 54(5), 223-234, 2009.

- 箱根水質調査団, 箱根カルデラ河川流出水の溶存成分に対する温泉の影響について, 神奈川温研報告, 6(2), 87-116, 1975.

- Harada M., R. Doke, K. Mannen, K. Itadera, M. Satomura, Temporal changes in inflation sources during the 2015 unrest and eruption of Hakone volcano, Japan, Earth, Planets Space, 70:152. doi: 10.1186/s40623-018-0923-4, 2018.

- Honda, R., Y. Yukutake, A. Yoshida, M. Harada, K. Miyaoka, and M. Satomura, Stress-induced spatiotemporal variations in anisotropic structures beneath Hakone volcano, Japan, detected by S-wave splitting: A tool for volcanic activity monitoring, J. Geophys. Res. Solid Earth, 119, 7043?7057, doi:10.1002/2014JB010978, 2014.

- 小林 淳, 箱根火山中央火口丘群の噴火史とカルデラ内の地形発達史 ―噴火活動と密接な関連を有する地形―, 神奈川県立博物館調査研究報告(自然科学), 13, 43-60, 2008.

- Matsuo, S., M. Kusakabe, N. Niwano, T. Hirano, Y. Oki, Water budget in the Hakone caldera using hydrogen and oxygen isotope ratios, Isotopes in lake studies, 131-144. IAEA, Vienna, 1979.

- 荻野喜作, 大木靖衛, 小鷹滋郎, 小沢清, 広田茂, 河西正男, 箱根湖尻付近の地下水, 神奈川温研報告, 2(3), 109-120, 1971.

- Yukutake Y., R. Honda, M. Harada, R. Arai, M. Matsubara, A magma-hydrothermal system beneath Hakone Volcano, central Japan, revealed by highly resolved velocity structures. J. Geophys. Res. Solid Earth 120:3293?3308. https://doi.org/10.1002/2014JB011856, 2015.

(1)湖面への雨量(R):神奈川県が芦ノ湖畔(箱根園)に設置している雨量計のデータ

(2)湖を囲む流域斜面への雨量(Rc):芦之湯に設置された気象庁のAMeDAS箱根観測点の雨量データを元に算出

(3)深良トンネル経由の流出(φd):静岡県芦湖水利組合による月別平均流量を元に算出

(4)湖面からの蒸発(φe):気候学的データを用いた推定式により算出

(5)湖の貯水量変化(⊿W):湖の水位の連続記録をもとに算出

湖からの「出」としては、このほかに大雨時における湖尻水門からの放流水があります。

(※2)図2に示したのと同じデータを用い、横軸に「入」、縦軸に「出」をとって月ごとの値をプロットすると、「入」が1000万トン/月を超えない範囲では、「入」と「出」の間に比較的良い相関(相関係数は0.67)がみられますが、「入」が1000万トン/月を超えると「出」が頭打ちとなり横ばい傾向を示しました。このことは、「入」が1000万トン/月を超えると、湖尻水門からの放流が行われることを表していると考えられます。このため、本研究では「入」が1000万トン/月を超えない月を対象として「入」と「出」の相関解析を行いました。ただし、集水域への降水の浸透量の見積もりに当たっては、本文に記述したように、湖尻水門からの放流水についても考慮しています。