神奈川県内の大深度温泉の開発状況および現状

このトピックスは、学術雑誌「温泉科学」に掲載された当所の外山技師らが行った神奈川県の大深度温泉についての研究を紹介します。

紹介文献:

外山浩太郎、板寺一洋、二宮良太、菊川城司(2024)神奈川県の非火山性地域に分布する大深度温泉の経年変化、温泉科学 74、3-17.

外山浩太郎、菊川城司、板寺一洋(2025)神奈川県内の大深度温泉の開発状況および現状、温泉科学 74、168-179.

1.研究の背景

1980年以前の神奈川県では、箱根温泉や湯河原温泉といった火山性の温泉が主に開発されていました。その後、火山から離れた平野部などでも深く掘削することで温泉法における温泉の定義を満たす水が得られることが広く知られるようになり、特に1980 年後半以降に、県央や県東部など、これまで温泉地ではなかった地域でいわゆる大深度温泉(掘削深度が1,000m以上の温泉井)の開発が盛んに行われるようになりました。本研究では、神奈川県における大深度温泉の開発状況についてまとめ、利用開始後の温泉資源の現状について検討しました。

2.大深度温泉の開発状況と泉質分布

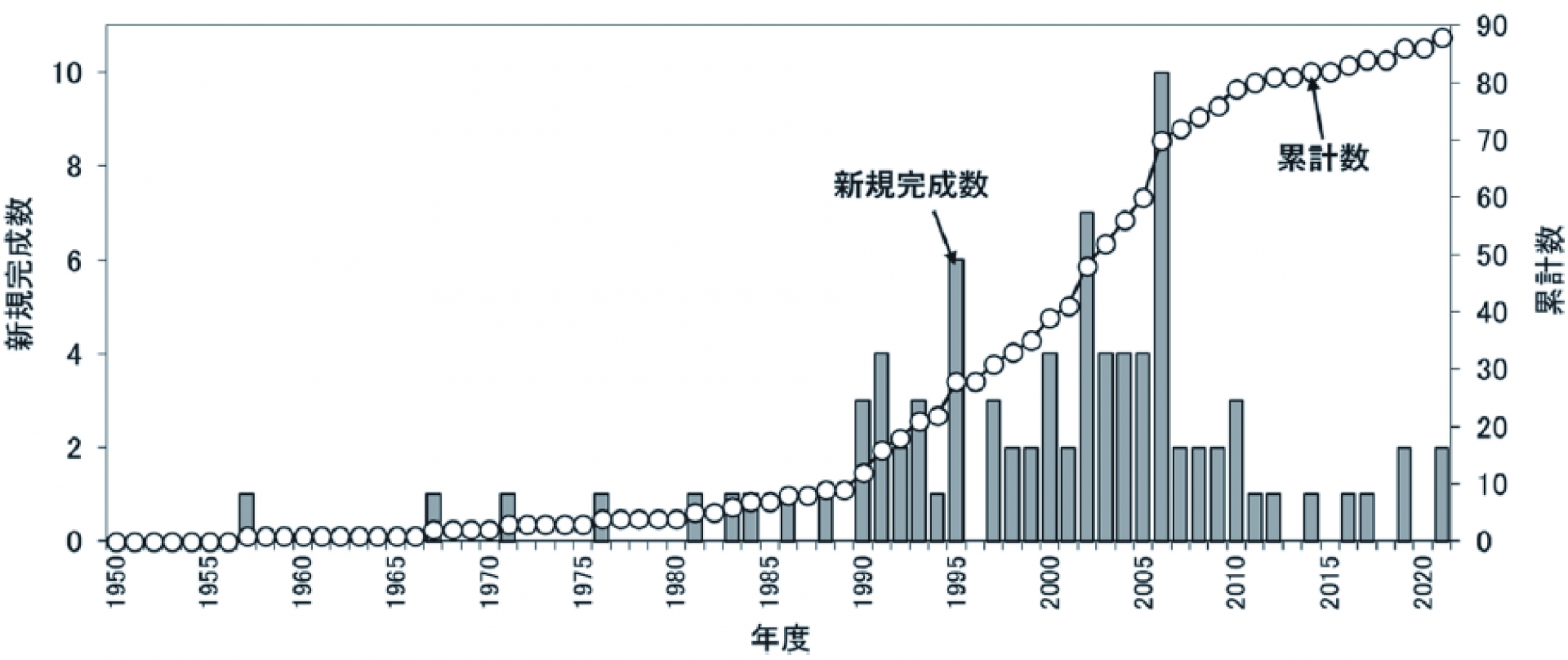

2022 年3 月時点で、県内には88 源泉の大深度温泉が分布しています。大深度温泉井の年別の新規完成数とその累計数の推移を図1に示します。 大深度温泉の開発は1990 年4 月から2010 年3 月にかけて盛んにおこなわれ、この期間に70 源泉が開発されました。 一方、近年(2017 年4 月から2022 年3 月の5 年間)では5 源泉の開発に留まっています。

大深度温泉の多くは火山から離れた(非火山性)地域に分布しています。図2 に示した大深度温泉の地理的分布を見ると、箱根温泉や湯河原温泉といった火山性地域に23 源泉が、非火山性地域に65 源泉が分布しており、非火山性地域の中でも特に県東部の横浜市や川崎市といった都市部に24 源泉が存在しています。これらの大深度温泉の泉質で最も多いのはナトリウム-塩化物泉であり、次いでナトリウム-塩化物強塩泉でした。

3.大深度温泉の現状

ここでは大深度温泉の温度の経年変化について示します。1980 年から2022 年の間に行われた実態調査の結果を基に、1年当たりの平均的な温度の変化量を推定しました。図3 に示されている65 源泉の内11 源泉で温度が-0.5℃/年以下と大きく減少しており、それらの源泉の半数以上が県東部に分布していました。

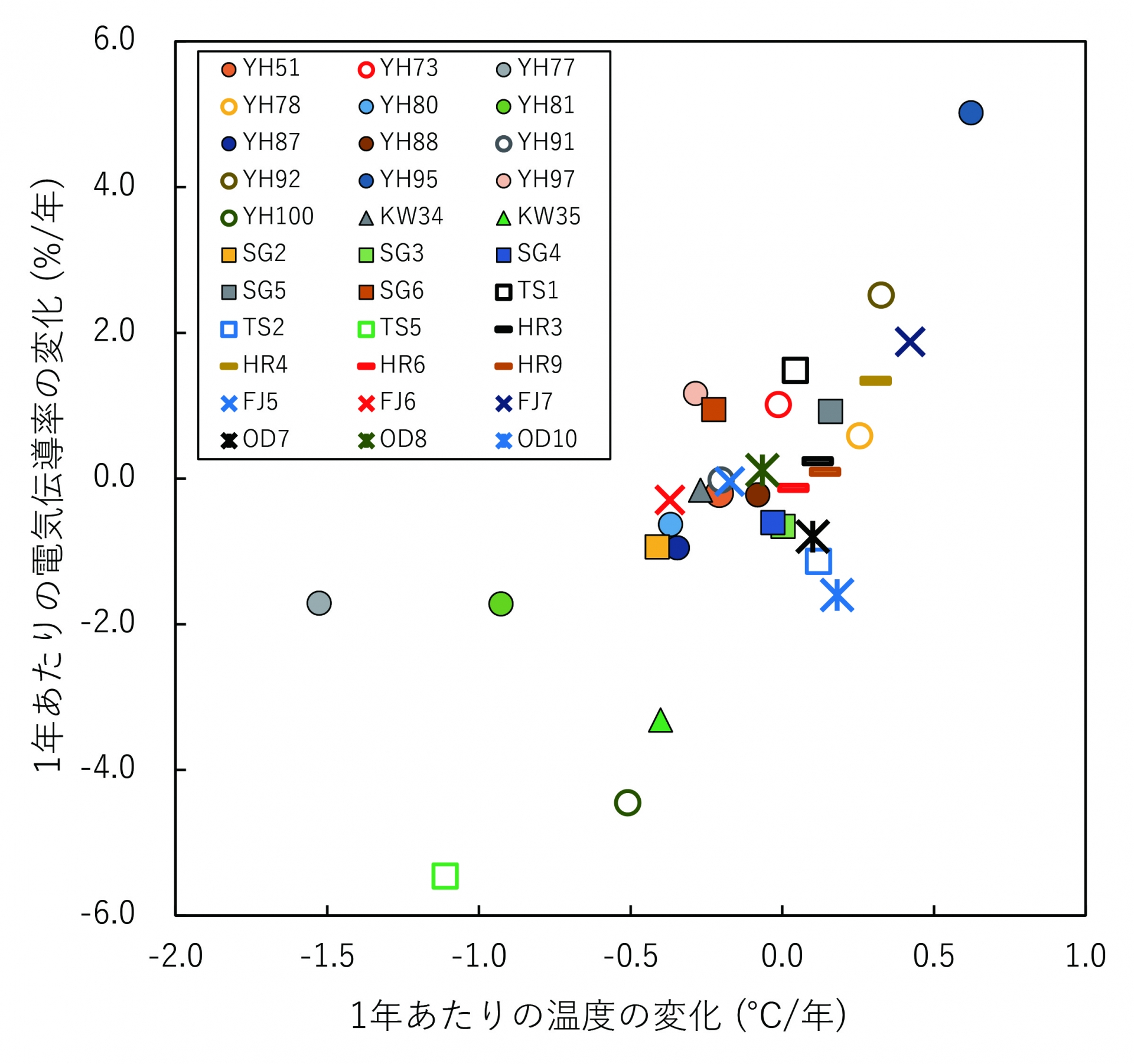

経年的な温度変化が大きい源泉は、電気伝導率(ここでは、温泉の化学成分量の指標と考えています)も大きく変化していました。図4に示すように、揚湯開始以降に温度が低下した源泉は、電気伝導率も低下傾向にありました。そのような変化が生じる原因として、温泉を汲み上げている地下深部の温泉源へ、浅部にある低温で含有成分量の少ない地下水が侵入している可能性が考えられ、そうした地下水の寄与の増加が顕著な場合は温泉源の枯渇化の懸念があります。一方で、温度が上昇した温泉については電気伝導率も上昇傾向にあり、揚湯に伴いより深部あるいは別の温泉貯留層に由来する、より高温で成分量の多い温泉が影響している可能性があります。

本研究では、温泉の温度、電気伝導率の長期モニタリングデータをもとに県内の大深度温泉の現状について検討しました。温度、揚湯量、pH、電気伝導率は簡便に測定可能であり、定期的にモニタリングし、長期にわたりデータが蓄積されていれば、化学成分などの詳細なデータはなくても、温泉資源の現状把握に有効であるということを示すことができました。

凡例は源泉名を示しています。