III−2-(3). 揚湯試験

(2)段階揚湯試験

1) 揚湯量の設定 (揚湯量は適切に設定されているか?)

5段階(以上)の揚湯量を設定します。最初に第一段階の揚湯量を固定し、継続して揚湯しながら適当な時間間隔で水位の変動量を測定、記録します。

そのとき、最小揚湯量は将来利用予定している揚湯量以下として、最大揚湯量は水位低下が急激に大きくなる限界揚湯量以上となるように設定します。

2) 揚湯試験の実施 (各段階で適切に揚湯試験が実施されているか?)

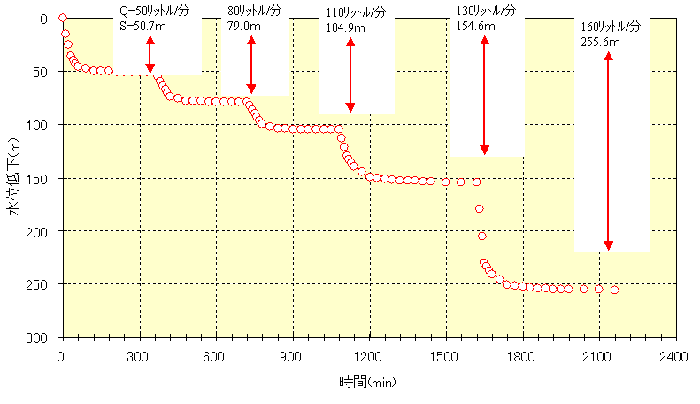

時間経過にともなう水位の変化を測定・記録し、各段階の揚湯量で水位が安定するまで揚湯を継続します。

参考として水温、電気伝導度、pHなども測定します。 揚湯試験時間は動水位が安定するまで(目安として水位低下速度が1時間に0.1m以下となるまで)の時間とします。

3) 適正揚湯量の設定 (以上の測定により得られた結果から限界揚湯量を求め、適正揚湯量(限界揚湯量×0.8以下)を設定します。)

1) 揚湯量の設定 (揚湯量は適切に設定されているか?)

5段階(以上)の揚湯量を設定します。最初に第一段階の揚湯量を固定し、継続して揚湯しながら適当な時間間隔で水位の変動量を測定、記録します。

そのとき、最小揚湯量は将来利用予定している揚湯量以下として、最大揚湯量は水位低下が急激に大きくなる限界揚湯量以上となるように設定します。

2) 揚湯試験の実施 (各段階で適切に揚湯試験が実施されているか?)

時間経過にともなう水位の変化を測定・記録し、各段階の揚湯量で水位が安定するまで揚湯を継続します。

参考として水温、電気伝導度、pHなども測定します。 揚湯試験時間は動水位が安定するまで(目安として水位低下速度が1時間に0.1m以下となるまで)の時間とします。

3) 適正揚湯量の設定 (以上の測定により得られた結果から限界揚湯量を求め、適正揚湯量(限界揚湯量×0.8以下)を設定します。)

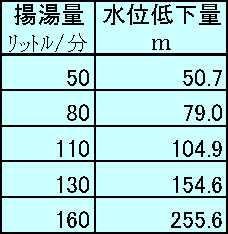

ここでお示しする事例では、下の図と右表のとおり、段階揚湯量を50、80、110,130、160リットル/分として5段階で水位低下量を測定しました。

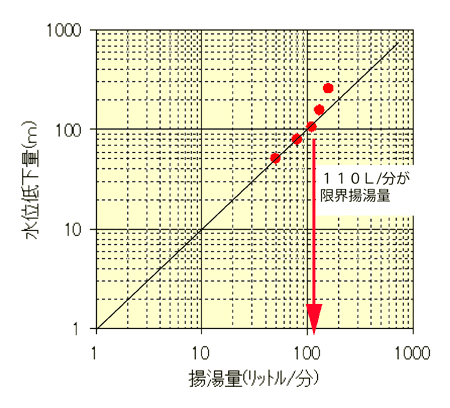

この結果を両対数方眼紙にプロットし、各点を結びます。一般的には、この直線には変曲点が存在し、揚湯量と水位低下量の関係の変わり目(変曲点)は何段階目にあるか確認します。

下の図からは110リットル/分が変曲点となり、この変曲点に当たる揚湯量を限界揚湯量とします。そして、この限界揚湯量の8割の量を適正揚湯量とします。

110リットル/分×0.8=88リットル/分

下の図からは110リットル/分が変曲点となり、この変曲点に当たる揚湯量を限界揚湯量とします。そして、この限界揚湯量の8割の量を適正揚湯量とします。

110リットル/分×0.8=88リットル/分

(3) 連続揚湯試験

段階揚湯試験により求めた適正揚湯量を検証するため連続揚湯試験を行います。適正揚湯量で24時間以上揚湯し、動水位及び泉温を測定します。これらの数値が安定していれば、適正揚湯量は適切であると判断します。連続揚湯試験は次の目的で行います。

○帯水層の透水性を調べる。

○段階試験より長い時間揚湯を続けても水位は安定したままか?それは回復するのか

→ただし、その温泉が十年、二十年先まで大丈夫かどうかまで判断するためのものではない。

段階揚湯試験により求めた適正揚湯量を検証するため連続揚湯試験を行います。適正揚湯量で24時間以上揚湯し、動水位及び泉温を測定します。これらの数値が安定していれば、適正揚湯量は適切であると判断します。連続揚湯試験は次の目的で行います。

○帯水層の透水性を調べる。

○段階試験より長い時間揚湯を続けても水位は安定したままか?それは回復するのか

→ただし、その温泉が十年、二十年先まで大丈夫かどうかまで判断するためのものではない。

(4) 水位回復試験

連続揚湯試験の揚湯を停止した後に、水位がどのように回復するかを測定記録する。揚湯停止後1分、2分、3分、5分、10分、15分、20分、30分と短時間間隔で測定し、それ以降は水位の回復状況を見て十分回復するまで、適当な時間間隔で測定します。

連続揚湯試験の揚湯を停止した後に、水位がどのように回復するかを測定記録する。揚湯停止後1分、2分、3分、5分、10分、15分、20分、30分と短時間間隔で測定し、それ以降は水位の回復状況を見て十分回復するまで、適当な時間間隔で測定します。