降下火山灰のシミュレーションに関する研究

この論文は、萬年一剛主任研究員がおこなった、火山灰のシミュレーションに関する研究をまとめたものです。

研究内容

図1

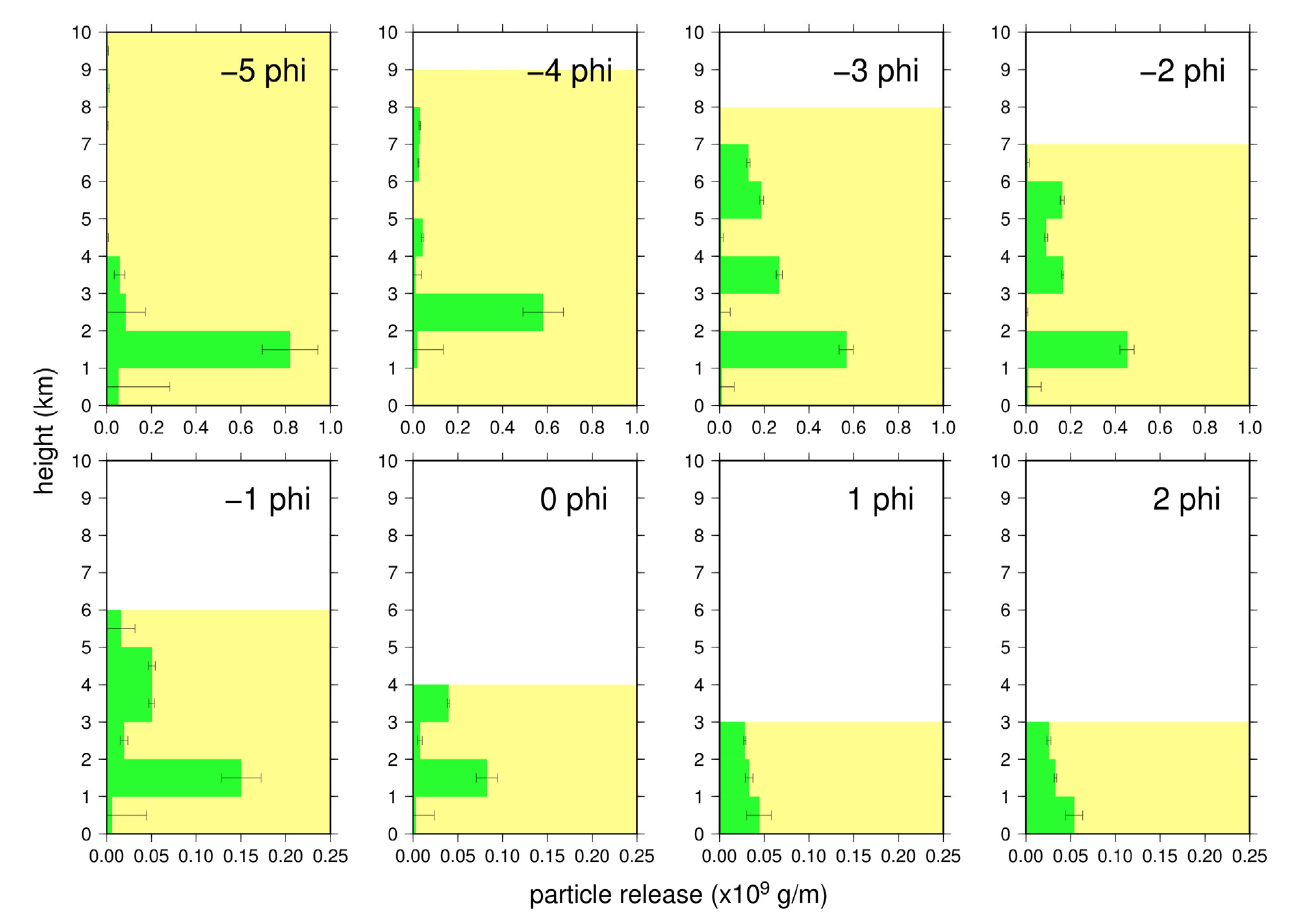

火山灰の粒子サイズごとに、噴煙のどの高さから、どのくらいの量が放出されているのかを計算によって求めたのがこの図です。横軸は放出されている量、縦軸は高さを示しており、緑色の棒グラフが実際に放出されている量を示しています(棒グラフの右端にある線は誤差の範囲を示しています)。黄色い網掛けの範囲は、計算可能な範囲を示しています。各グラフは粒子毎に作られていて、-5phiは直径32mm、-4phiは直径16mm、以下phiの数が1つ上がるとともに、直径は半分になっていきます。ほとんどのサイズで、粒子の放出量が一番大きいのは、噴煙の高さ1から3km付近にあることがわかります。

火山灰の粒子サイズごとに、噴煙のどの高さから、どのくらいの量が放出されているのかを計算によって求めたのがこの図です。横軸は放出されている量、縦軸は高さを示しており、緑色の棒グラフが実際に放出されている量を示しています(棒グラフの右端にある線は誤差の範囲を示しています)。黄色い網掛けの範囲は、計算可能な範囲を示しています。各グラフは粒子毎に作られていて、-5phiは直径32mm、-4phiは直径16mm、以下phiの数が1つ上がるとともに、直径は半分になっていきます。ほとんどのサイズで、粒子の放出量が一番大きいのは、噴煙の高さ1から3km付近にあることがわかります。

最近、コンピュータの発達が著しく、普通のパソコンでも降下火山灰の厚さ分布をシミュレーションにより簡単に計算することが出来るようになりました。しかし、簡単に計算できても、計算結果が実際の観測と合わないこともわかってきました。その理由の1つは、火山灰が噴煙のどの高さから、どのくらいの量放出されているかがわかっていないという点にあります。この論文では伊豆大島1986年噴火の降下火山灰を詳しく解析し、シミュレーションソフトTephra2を利用して、この時の噴煙柱のどの高さから、どれだけの量の粒子が供給されたのかを、粒子サイズごとに計算によって求めました。その結果、伊豆大島島内に落下した粒子のほとんどは噴煙の高さ1~3km程度の範囲からもたらされてきたと言うことがわかりました。