箱根火山の詳細な震源分布に関する研究

このトピックスは、行竹技師が当所で行った研究成果のうち、「高精度な震源およびメカニズム解分布から推定される箱根カルデラ内の微細な断層構造」について、欧文誌「Tectonophysics」に掲載されたものを紹介します。

引用文献:

Yukutake, Y., Tanada, T., Honda, R., Harada, M., Ito, H. and Yoshida, A., 2010, Fine fracture structures in the geothermal region of Hakone volcano, revealed by well-resolved earthquake hypocenters and focal mechanisms, Tectonophysics, 489, 104-118

1.箱根と群発地震

箱根火山は、伊豆半島最北端部に位置する活火山です。最も新しいマグマ噴火が起こったのは、今から約3000年前とされていますが、12から13世紀には大涌谷付近に水蒸気爆発が起こった証拠が見つかっており、現在でも大涌谷や早雲山では噴気活動などが見られます。また、箱根火山では強羅地域で高温のNaCl泉が湧出しており、このNaCl泉は地下深部に存在するマグマ起源のものであると考えられています。

箱根火山では、しばしば群発的な地震活動(群発地震)が観測されます。この群発地震の記録は古くから記されており、時には強い揺れを伴い、地表での新たな噴気域の形成が起こったことが報告されています。最近では、2001年、2006年、2008年から2009年にかけて箱根火山内での群発地震が非常に活発になりました。

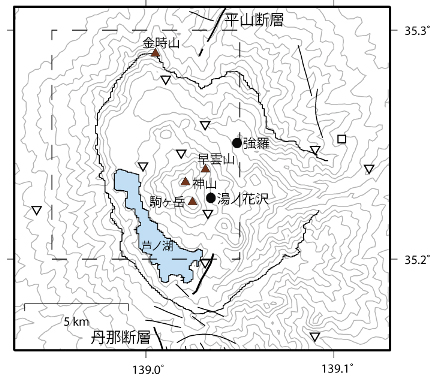

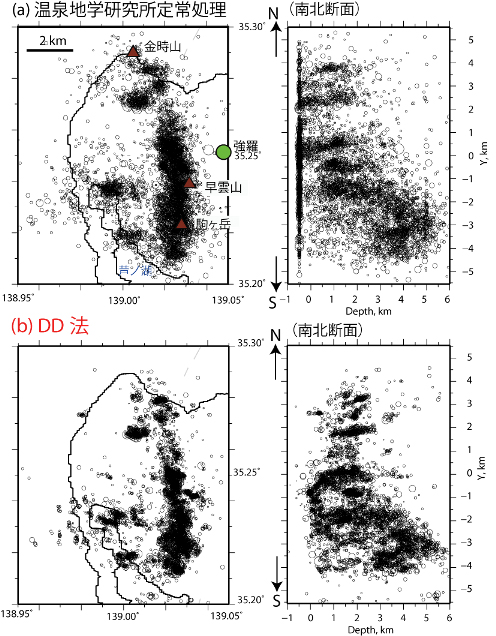

温泉地学研究所(以下、温地研)では、箱根火山のカルデラ内およびその周辺域に地震計を多数設置し、発生する群発地震活動の監視を行っております(図1)。この地震観測網により、群発地震の発生する位置(震源と呼びます)を決めることができます。決定された群発地震の震源は、カルデラ内で南北方向に帯状に分布していることが、これまでの観測から明らかになっていました(図2(a))。

この研究では、温地研の通常の処理で得られた震源の位置(図2(a))を、新たな手法を使ってさらに精度良く決定することを行いました。箱根火山で発生する群発地震は詳細にはどのような分布をしているのかを明らかにし、そこから群発地震はどうしておこるのか、あるいは箱根火山での温泉形成とどのような関係があるのかについて議論しました。

図1 箱根カルデラ内の地震観測点分布図。▽印が温地研、□印は防災科研Hi-netの観測点を表します。点線四角は、図2に示された領域に対応します。

図2 (a)温地研定常処理によって決定された、箱根カルデラ内で発生した群発地震の震源分布。1995年4月から2008年6月までの期間内に発生した地震を表示しています。左は震源分布を真上から見た図、右は震源分布を南北方向の断面に投影した深さ分布を表します。

(b)本研究でDD法を用いて再度決定された群発地震の震源分布を表します。

2.手法および震源分布の特徴

この研究では、震源を精度よく決定するため、Double Difference(以下、DD)法という手法を用いました。通常、震源を決める場合、観測点で記録された地震波の到達時間を使います。DD法は震源から観測点への地震波の経路が共通となるような近接して発生した地震のペアの観測走時残差と、計算走時残差との差(Double difference)を最小にするように震源位置を求めます。この手法を用いることにより、通常の処理と比較して飛躍的に震源の決定精度を向上することができます。さらに解析では、近接した地震ペアの観測走時差を求める際に、波形の相似性を利用し、読み取り精度を向上させることも行いました。同時に、この研究では、群発地震のメカニズム解(メカニズム解については、例えば気象庁のページを参照ください)について、精度よく決定することにも取り組みました。

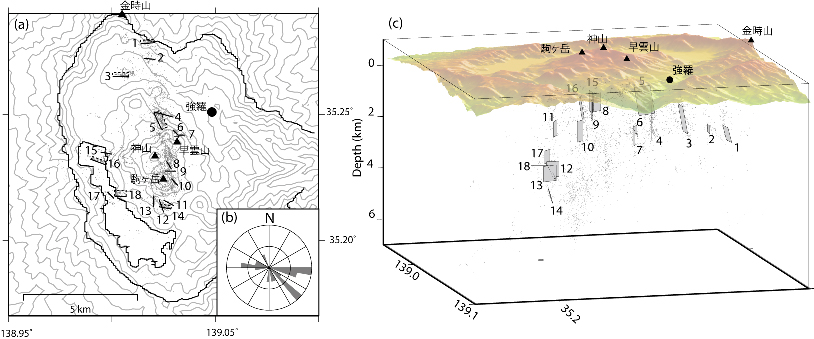

精度良く決定された群発地震の震源分布から大変興味深いことが分かりました。南北方向に帯状に分布している群発地震は、さらに細かいスケールでみると、いくつかの小さな地震の固まりに分かれて分布しているのです(図2(b))。さらにその小さな地震のかたまりは、あたかも一枚の小さな面の上でおこっているかのように分布をしていることがわかりました。その面状の震源分布は、小さなもので数100m、大きなもので1kmにおよびます。箱根火山内の震源の面状の構造を下の図3に示します。群発地震は、東西あるいは北西ー南東方向を向く垂直な微細断層面(クラック)の上で発生していることが分かりました。

図3 (a)震源分布およびメカニズム解から推定された、箱根カルデラ内の微細な断層面構造を表します。(b)断層面構造方位の頻度分布。(c)断層面構造の3次元分布図。

3.箱根火山の群発地震の発生原因について

このような複雑な亀裂構造は、その周囲の亀裂が形成されていない岩石と比較して、水などの流体を通しやすいという性質があります。それは、地下深部に存在するマグマから発生した流体の通り道となり、それが温泉の形成の原因となると考えられています。実際に世界の温泉の分布を調べると、活断層の端の亀裂が発達した場所に多くの温泉が形成されているという研究結果もあります。

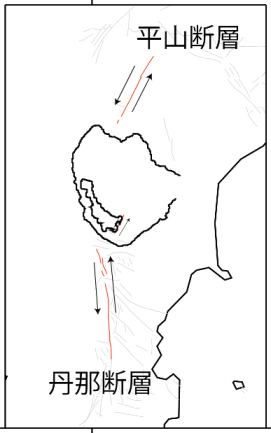

以上のことから、箱根火山では、平山断層と丹那断層が過去に繰り返し活動することにより形成された亀裂が、深部に存在するマグマから発生した流体の通り道となり、その流体が亀裂を移動するときに群発地震が発生するという可能性が考えられます。地震分布から明らかになった図3のような微細断層面はこの亀裂を反映し、面状に分布する群発地震は、亀裂の中を流体が移動した結果であると考えることができます。さらに、強羅域で湧出するNaCl泉は地下深部からの流体がこの亀裂を通って形成されたものと考えることもできます。

ただし、強羅域の直下では地震活動は観測されておらず、地下深部からの熱水と地震、温泉湧出の関係をより詳細に明らかにするには、今後、地質、温泉、地下水分野の研究結果を包括的に議論する必要があります。

図4 箱根火山と周辺に存在する活断層(平山断層および丹那断層)との位置関係を表します。