2011年東北地方太平洋沖地震の震源過程に関する研究

このトピックスは、2011年東北地方太平洋沖地震の震源過程について、欧文誌 Earth Planets and Spaceの特別号「First Results of the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake」に掲載されたものをまとめたものです。

引用文献:

A complex rupture image of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake revealed by the MeSO-net, Honda et al., Earth Planets Space, Vol. 63 (No. 7), pp. 583-588, 2011

1. はじめに

この論文では、首都直下地震防災・減災プロジェクトで展開された、中感度地震観測網(MeSO-net)の加速度記録を用いて、2011年東北地方太平洋沖地震の震源過程(地震を起こした断層面上でどのように破壊の進展したか)を推定しました。

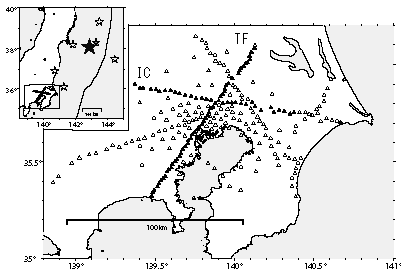

MeSO-netは、東京を中心とした首都圏に展開されている約250点の地震観測網であり、都市部のノイズを軽減するためにおもに小中学校の敷地内に20m程度の縦穴をほって地震計を埋設して地震観測を行っています。2011年東北地方太平洋沖地震においてもとぎれることなく地震波形を記録しました。

2. データと解析手法

図1:観測点分布図

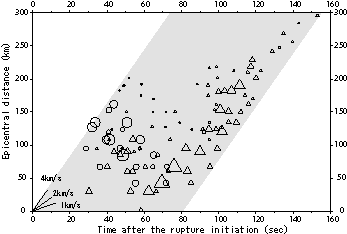

断層は、気象庁による震源を破壊開始点として、長さ600km、幅270kmの大きさを仮定しました。走向と傾斜角はそれぞれN200Eと12°です。 拘束条件として、破壊が震源(JMAによる)から4km/s以下の速度で伝播するものとし、各小断層上で80秒間の滑りを許可しています。 震源位置は気象庁の一元化震源を採用しました。各小断層からの走時は、観測点補正値を導入した1次元速度構造から計算しました。

3. 結果

このトピックスは、2011年東北地方太平洋沖地震の震源過程について、欧文誌 Earth Planets and Spaceの特別号「First Results of the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake」に掲載されたものをまとめたものです。

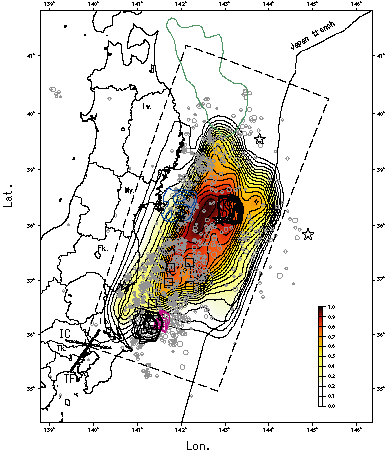

図2:トータルの放射強度分布

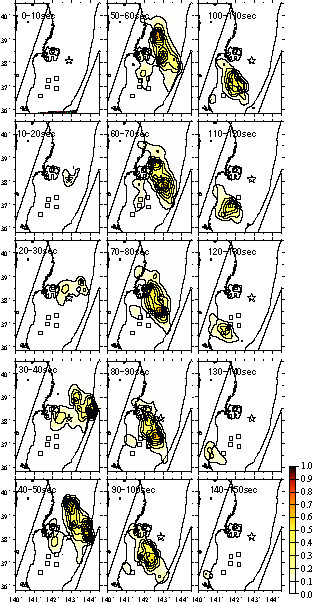

しかし、完全に破壊されたかどうか、確かなところは分かりません。断層破壊は、最終的には茨城県の陸域方向に向かって進み、約150秒で終わっています。破壊の伝播速度は、全体を平均するとおよそ2.5km/sと推定されました。ただし、これは南側の領域が破壊し始めるのが遅いためで、局所的な破壊伝播速度は3km/s程度はあり、必ずしも通常の地震と比較して遅いわけではなさそうです。

図3:破壊伝播の様子(10秒ごと)

図4:各小断層での破壊時間。ただし、スタック波形の最大値をとった時間を、その小断層の破壊時刻とした。

このトピックスは、2011年東北地方太平洋沖地震の震源過程について、欧文誌 Earth Planets and Spaceの特別号「First Results of the 2011 Off the Pacific Coast of Tohoku Earthquake」に掲載されたものをまとめたものです。