大正関東地震の津波に関する研究

この論文は、萬年一剛主任研究員が、東京大学大学院生の五島朋子、鎌倉市役所の浪川幹夫と行った、大正関東地震の津波に関する研究をまとめたものです。

紹介文献:

萬年一剛・五島朋子・浪川幹夫, 2013, 神奈川県鎌倉市,逗子市,藤沢市における 1923 年大正関東地震による津波─新資料と 国土地理院 DEM に基づく再検討─, 歴史地震, 28, 71 - 84.

研究内容

図1

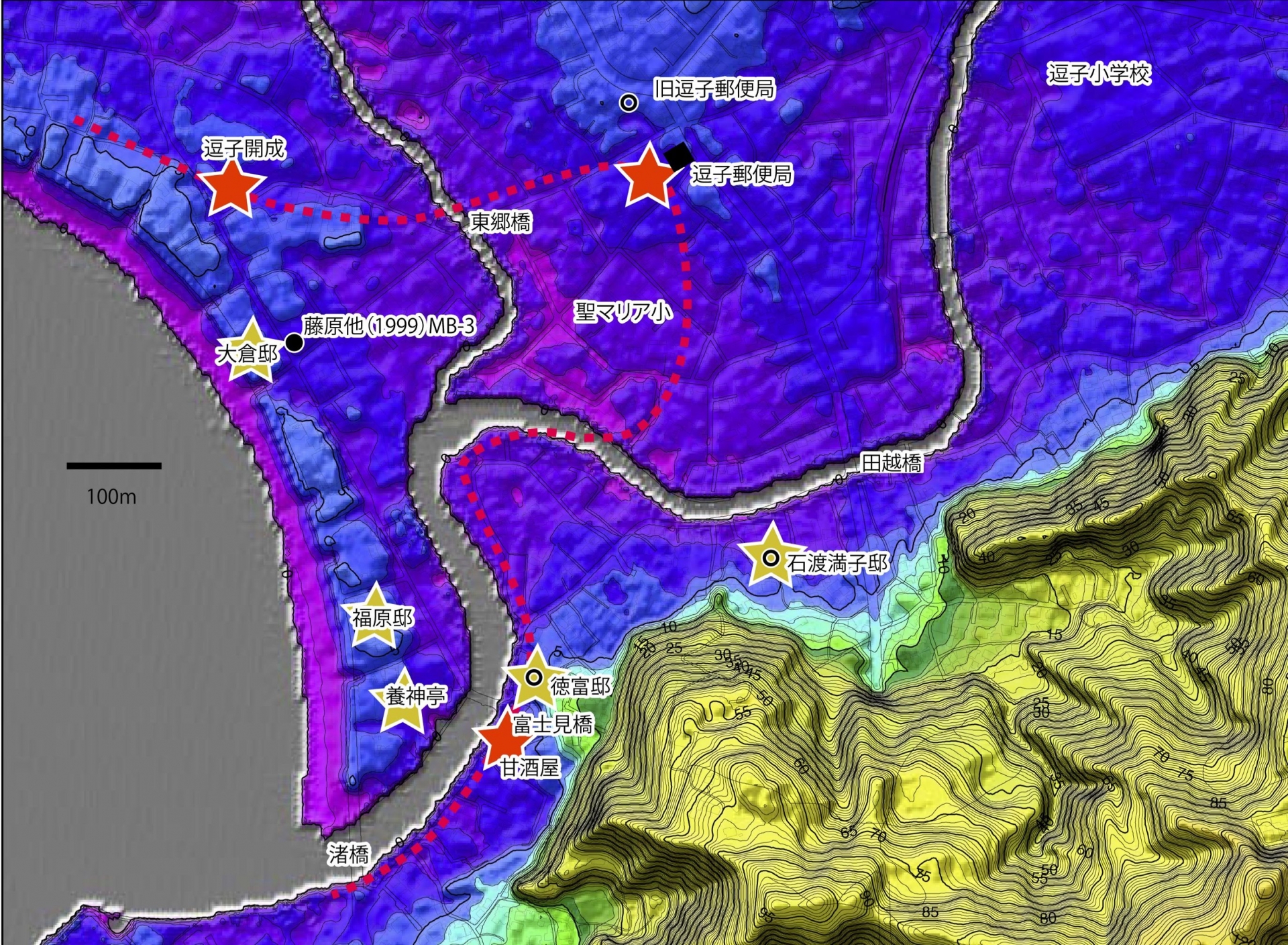

逗子市の海岸付近の地形図と、当時の人々が津波の目撃・体験をした場所(☆印)。津波を体験した場所を地図上に落として、標高を調べ、体験談と合わせてみると、津波がどこからどのように流れてきてどこまで浸水したのかがわかります。逗子では、海岸付近にある高まり(砂丘)の上を津波が越えて行きました。しかし、内陸への浸水を招いたのはこの地域を流れる田越川をさかのぼった津波でした。砂丘は津波の勢いをある程度押しとどめたようです。赤い点線はこれまでの研究で推定されていた浸水範囲ですが、逗子開成中学校・高等学校や逗子郵便局で浸水があったことを示す、信頼の置ける証言は今回得られませんでした。

逗子市の海岸付近の地形図と、当時の人々が津波の目撃・体験をした場所(☆印)。津波を体験した場所を地図上に落として、標高を調べ、体験談と合わせてみると、津波がどこからどのように流れてきてどこまで浸水したのかがわかります。逗子では、海岸付近にある高まり(砂丘)の上を津波が越えて行きました。しかし、内陸への浸水を招いたのはこの地域を流れる田越川をさかのぼった津波でした。砂丘は津波の勢いをある程度押しとどめたようです。赤い点線はこれまでの研究で推定されていた浸水範囲ですが、逗子開成中学校・高等学校や逗子郵便局で浸水があったことを示す、信頼の置ける証言は今回得られませんでした。

国土地理院が最近順次公開をはじめた5mメッシュ数値標高データにより、海岸付近の地形がこれまでに無い高精度な形で把握できるようになりました。これを基にした地形図と、鎌倉市、逗子市、藤沢市で記録に残されている大正関東地震(1923年)の時に起きた津波の様子を比較しました。その結果、大正関東地震の津波の海岸付近での全般的な高さは、鎌倉で6m程度、逗子で6〜7m程度、藤沢で6m程度であると推定されましたが、一部でこれよりも高かった可能性があることがわかりました。

また、いずれの地域でも河川を遡上して、内陸で河川の堤防を越えて浸水するケースがみとめられました。大正関東地震では、津波の高さが海岸にある砂丘と同程度か、低いケースが多く、海岸線の全域にわたって津波が内陸に侵入するという形ではありませんでした。代わりに、河川に津波が集中して、河川沿いに浸水する形態だったようです。

また、いずれの地域でも河川を遡上して、内陸で河川の堤防を越えて浸水するケースがみとめられました。大正関東地震では、津波の高さが海岸にある砂丘と同程度か、低いケースが多く、海岸線の全域にわたって津波が内陸に侵入するという形ではありませんでした。代わりに、河川に津波が集中して、河川沿いに浸水する形態だったようです。