箱根カルデラ内流域の地下水流動系 -温泉資源量の解明を目指して-

このトピックスは、町田功・日本学術振興会特別研究員(現 独立行政法人産業技術総合研究所)が当所で行った研究成果のうち、地質ニュース627号(42〜47ページ)に掲載されたものを再編集したものです。

引用文献:町田・板寺・萬年(2007)、地質ニュース627号, p42-47

はじめに

これまでの研究から、箱根温泉の主たる源は地下水であることが分かっています。雨が涵養されて地下水となり、それに熱や化学成分が加わることによって温泉が形成されます。温泉資源の量は地下水の量と非常に密接に関わっているのです。

本研究では、箱根強羅地区周辺の約150箇所の源泉や湧水を対象に、また約40年分の温泉井戸の水位データから、水理水頭(水圧のようなもの。地下水は、水理水頭の値が高い方から低い方に向かって移動する。以下水頭とする。)を求め、地下水の流れを調べました。

地面に井戸などの穴を掘っていくと、ある深さで水面が出てきます。これを地下水面といいます。地下水面より深いところでは、地層中の亀裂などのすき間に地下水が“詰まって”いると考えられます。本研究流域全体の地下水面の深さははっきりしていませんが、過去の研究事例を参考にして、ここでは地下水面が地形面と同じ形状をしているものとして考えてみることにしました。

本研究では、箱根強羅地区周辺の約150箇所の源泉や湧水を対象に、また約40年分の温泉井戸の水位データから、水理水頭(水圧のようなもの。地下水は、水理水頭の値が高い方から低い方に向かって移動する。以下水頭とする。)を求め、地下水の流れを調べました。

地面に井戸などの穴を掘っていくと、ある深さで水面が出てきます。これを地下水面といいます。地下水面より深いところでは、地層中の亀裂などのすき間に地下水が“詰まって”いると考えられます。本研究流域全体の地下水面の深さははっきりしていませんが、過去の研究事例を参考にして、ここでは地下水面が地形面と同じ形状をしているものとして考えてみることにしました。

図1:箱根火山と研究流域(赤の点線内)

図1:箱根火山と研究流域(赤の点線内)

解説

図3に示した4枚の断面図は、図2のA-A’、B-B’、C-C’、D-D’に沿って、地面を縦に切ったときの水頭分布を示しています。ここで示した領域は全て地下水面よりも下、つまり水が詰まっている範囲であると考えてください。各断面図の上端の線は地下水面にあたり、中のコンターが水頭分布(圧力分布)を示しています。図の縦軸は標高です。標高0mの部分は海水面ですから、強羅では海面よりも深い所から温泉を取っている場合もあることがわかります。

図2:水頭分布(図3)を推定するための断面図の位置。

図2:水頭分布(図3)を推定するための断面図の位置。

まず、B-B’、C-C’、D-D’について考えてみましょう。中のコンターは、数値が高い方が水頭は高く、数値が小さい方が低いことを示しています。B-B’やC-C’でみられる、早雲山・丸山側で数値が高く、早川や深層で数値が小さいという事実は、『早雲山・丸山側で涵養された地下水は早川や深層に向かう』ことを示しています。また、D-D’の東側では、浅間山地下で水頭が高く、蛇骨川周辺で低いことが示されています。これは蛇骨川に地下水が流出していることを示しています。箱根町(1978)による調査では、早川の流量が本流域周辺で増加することが報告されています。このことは、早川が地下水の流出域(出口)となっていることを示していますので上の結果と調和的です。また、同様に考えますと、蛇骨湧水群も地下水が地表に現れたものと推定されます。本流域で暖められた地下水が、蛇骨川に捨てられてしまう場所が、蛇骨湧水群と見ることもできるわけです。

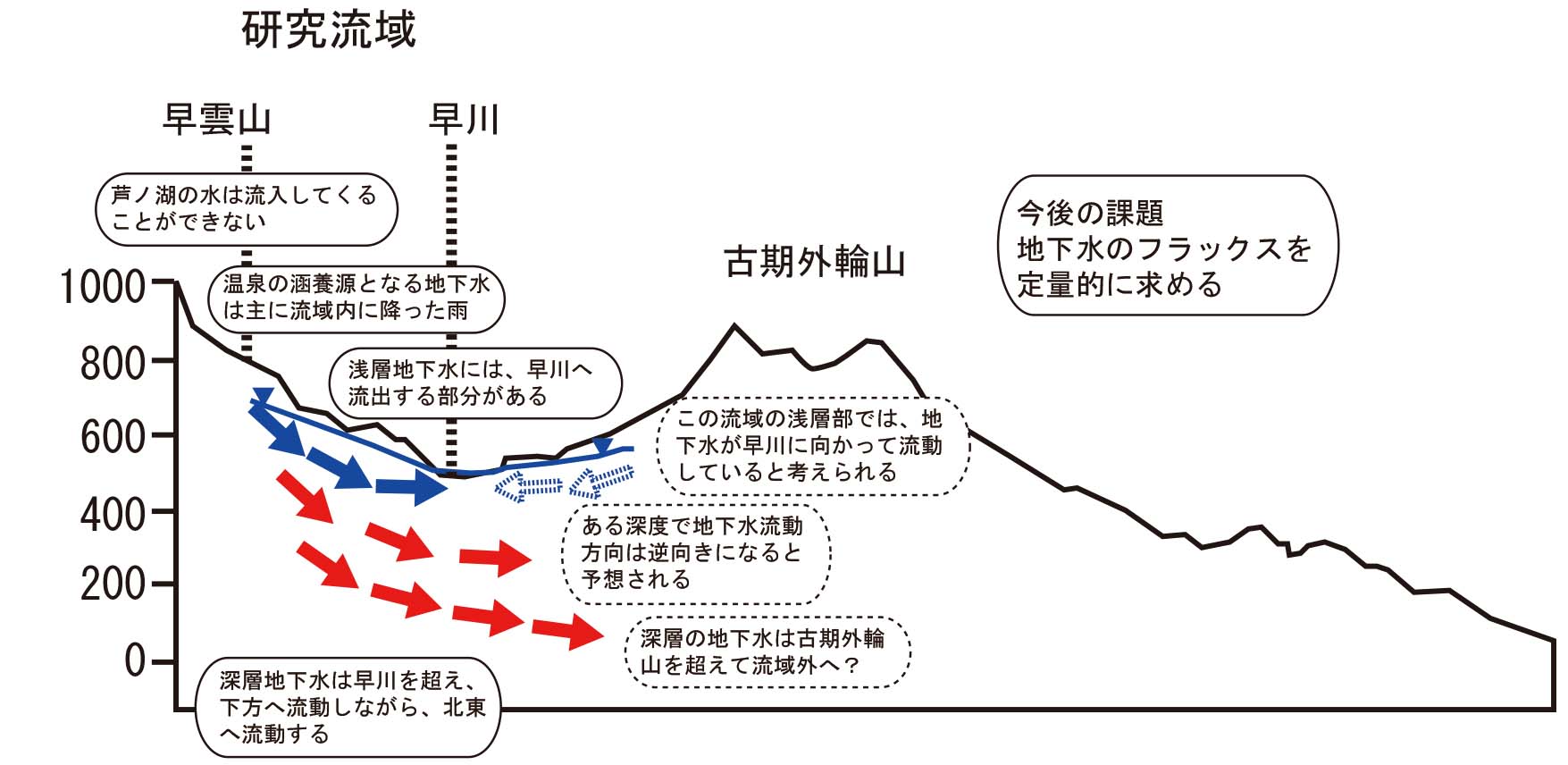

興味深いのが、A-A’断面です。この図によりますと、早雲山から宮城野にかけての深層では、水頭が最も低くなっています。このことから、この深さの地下水は、強羅方面から流れてきた地下水が、早川を通り越してさらに北東へと流れている可能性が示唆されています。一般には浅い部分では地下水は地形の傾斜方向に流動すると考えられるので、宮城野流域では浅層地下水は南西向き(点線矢印)、深層地下水は北東向きと、流動方向が反対になっている可能性があります(図4)。

興味深いのが、A-A’断面です。この図によりますと、早雲山から宮城野にかけての深層では、水頭が最も低くなっています。このことから、この深さの地下水は、強羅方面から流れてきた地下水が、早川を通り越してさらに北東へと流れている可能性が示唆されています。一般には浅い部分では地下水は地形の傾斜方向に流動すると考えられるので、宮城野流域では浅層地下水は南西向き(点線矢印)、深層地下水は北東向きと、流動方向が反対になっている可能性があります(図4)。

図3:水理水頭の鉛直断面(断面位置は図2に示した)。断面図内の四角はボーリング孔の取水部

図3:水理水頭の鉛直断面(断面位置は図2に示した)。断面図内の四角はボーリング孔の取水部

まとめ

強羅地区の温泉へ流入する地下水の源は地域に降った雨であり、流出先は浅層地下水については河川であることが分かりました。一方、深層地下水の流出先はまだ不明で、箱根火山全体の形状を考慮すると古希外輪山の外側に向かって流動しているのかもしれません。浅間山が地下水の分水嶺であることを考えると、同じ山部である神山も分水嶺であると考えることができます。つまり、神山の向こう側にある芦ノ湖の水は、神山を超えて強羅方面に来ることができないわけです。よって、『強羅周辺で温泉を大量にくみ上げても、芦ノ湖から地下水が来てくれるから大丈夫』とは言えないわけです。

今後は、流域外へ出て行く地下水も含めた地下水流動の推定や、どのくらいの熱や成分が地下深部から温泉に供給されるのかを推定することによって、持続可能な温泉の採取量などを求める研究を行っていく予定です。

本研究は県民の皆様および源泉所有者の方々のご協力があって行われたものです。感謝とお礼を申し上げるとともに今後ともご協力のほどをよろしく致します。

今後は、流域外へ出て行く地下水も含めた地下水流動の推定や、どのくらいの熱や成分が地下深部から温泉に供給されるのかを推定することによって、持続可能な温泉の採取量などを求める研究を行っていく予定です。

本研究は県民の皆様および源泉所有者の方々のご協力があって行われたものです。感謝とお礼を申し上げるとともに今後ともご協力のほどをよろしく致します。

図4:箱根強羅地区周辺における地下水流動の概念図

図4:箱根強羅地区周辺における地下水流動の概念図