伊豆衝突帯とその周辺における地殻構造と地震テクトニクス

本トピックでは、地震 第2輯に掲載された、伊豆衝突帯とその周辺における地殻構造と地震テクトニクスに関する解説論文について紹介します。

紹介論文:

本多 亮, 安部 祐希, 道家 涼介 (2023) 伊豆衝突帯とその周辺における地殻構造と地震テクトニクス, 地震 第2輯, 76, 135-148. https://doi.org/10.4294/zisin.2023-9S

伊豆半島北縁〜相模湾は、伊豆弧と本州弧の衝突に加え、フィリピン海プレート(PHS)の沈み込みが同時に進行するという特異なテクトニック環境にあります。この地域は元禄地震・大正関東地震(プレート境界型)や小田原地震(直下型)などの大地震を繰り返し起こしており、地震発生メカニズムの解明は防災上きわめて重要です。本研究は、伊豆衝突帯における「衝突と沈み込みが共存する特異なテクトニクス」を、最新の地球物理学的データに基づき整理したレビューです。

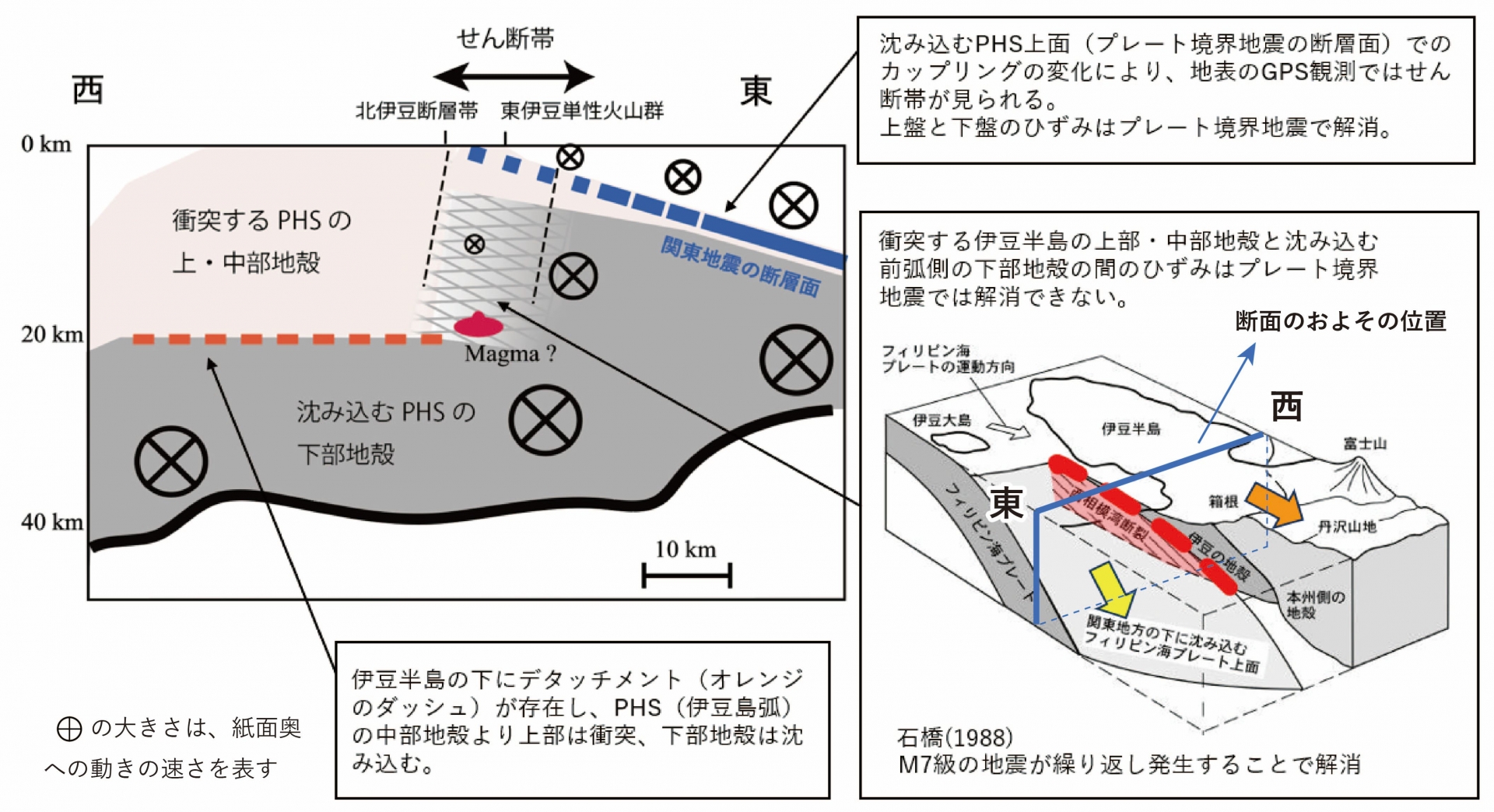

伊豆半島とその北西に広がる伊豆衝突帯はPHSの北端に位置します。1970年代ごろまでは、プレート内部の地震が観測されなかったため「この地域にはスラブが存在しない」と考えられていました。しかし近年の地震波速度構造解析から、非地震性のスラブが存在する可能性が示されています。一方で、地形・地質学的には伊豆弧が本州弧に衝突しているため、上部地殻の衝突変形と下部地殻以深のスラブ沈み込みとの間に変位の不整合が生じます。さらに、伊豆半島を東西に横断すると、東側では震源分布や速度構造からPHSが陸側プレートの下に沈み込んでおり、東西方向にも変位のずれが存在することが分かります。GPS観測でも、伊豆半島中央から東にかけて北向きの動きが大きくなる傾向が確認されています。

この複雑な構造を説明するモデルの基盤となったのが、石橋克彦氏の「西相模湾断裂モデル」です(図)。これは、小田原付近に南北方向の鋏状断層(西相模湾断裂)を想定することで、衝突域と沈み込み域の動きの違いを調整するものです。この断層で発生する地震は、天明・嘉永・寛永小田原地震に対応し、大正関東地震や元禄関東地震の際にも連動したと考えられています。もしそうなら、約73年周期でM7級の地震が繰り返されることになります。

しかし近年の研究では、必ずしもすべてのひずみが断層運動で解消されるとは限らず、断層深部での定常的な横ずれや火山活動に関連した塑性的変形によってひずみが緩和される可能性も指摘されています。また、小田原地震の震源についても、西相模湾断裂直下ではなく丹沢付近であった可能性が示唆されています。決定的なモデルは未だ確立されていないのが現状です。

今後、この地域のひずみ解放プロセスを明らかにするには、箱根から伊豆半島にかけての高分解能な地震波地下構造・減衰構造や地殻熱流量の観測、さらに北伊豆断層など活断層のひずみ解放履歴の詳細解析が必要です。