神奈川県の大深度温泉水の起源に関する研究

引用文献:板寺・菊川・小田原(2010)温泉科学、59(4), 320-339項.

1.はじめに

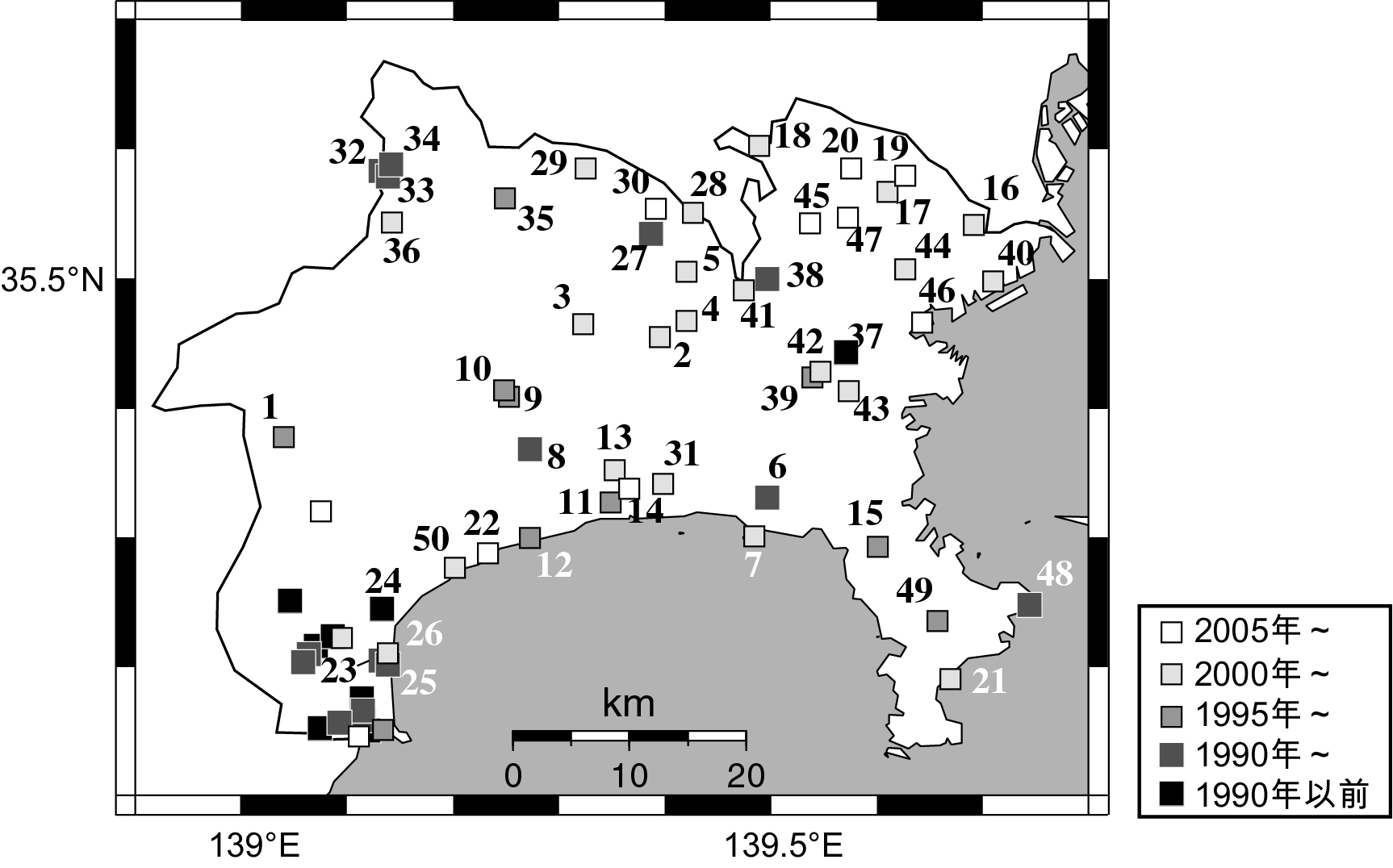

図1 神奈川県内の大深度温泉井の分布。プロットの色は掘削年代の別を示す。今回の解析では番号のついた井戸についてのデータを用いました。

2.主要成分の特徴について

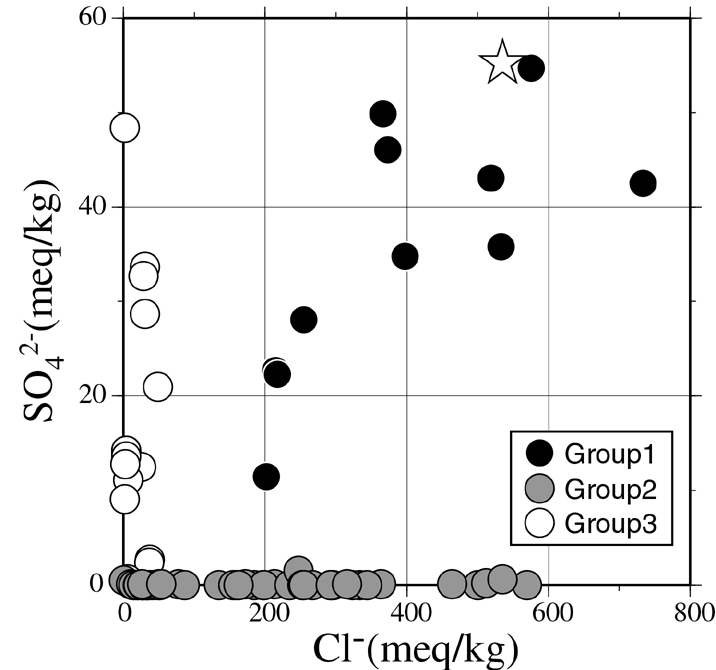

図2 大深度温泉水中の塩化物イオン濃度と硫酸イオン濃度の関係。プロットの黒、灰、白はグループの別を示します。

3.大深度温泉水(地下水)の流動について

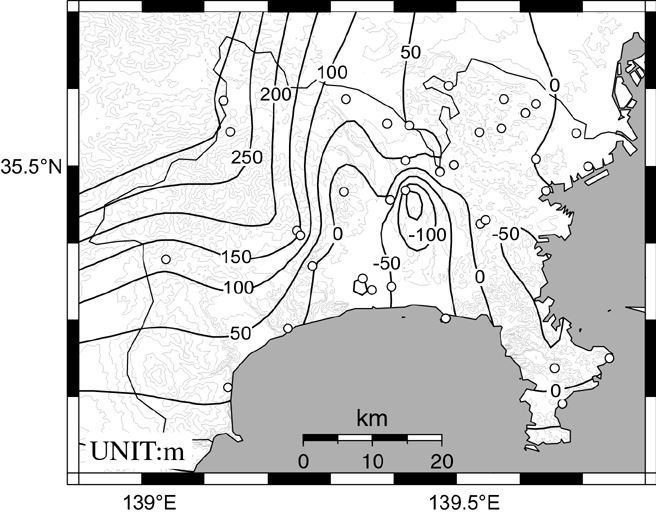

図3をみると、県西部から中央部では丹沢山地から東側の低地および南側の海岸へ向かって低くなっており、ほぼ地形の概況に対応した水頭の平面分布が認められます。県中央部では、相模川低地から相模原台地にかけての範囲に水頭分布の谷が認められます。この水頭分布に従って大深度の地下水が流動しているとすれば、丹沢山地からは県西南部の海岸部および県中央部への流れが卓越し、県中央部には丹沢山地および東部からの地下水が集まってくることになります。

一方、県東部では、県中〜西部に比べて勾配は小さいものの、内陸部に水頭値の低い領域が存在しており、周囲からの地下水の流入の可能性もあることを示しています。

このように、温泉水(地下水)を流動させる水頭の勾配は存在しているものの、実際には、1000mを超える深部の地層の透水性はとても小さい(一般的な地下水帯水層と比較して数オーダー小さい)ため、実際に流動している温泉水(地下水)の量は僅かであると推察されます。

図3 大深度温泉水の水理水頭値の平面分布。等値線の間隔は50 mで、温泉水は数値の大きいほうから小さいほうに向かって流れると考えられます。

4.大深度温泉水(地下水)の起源について

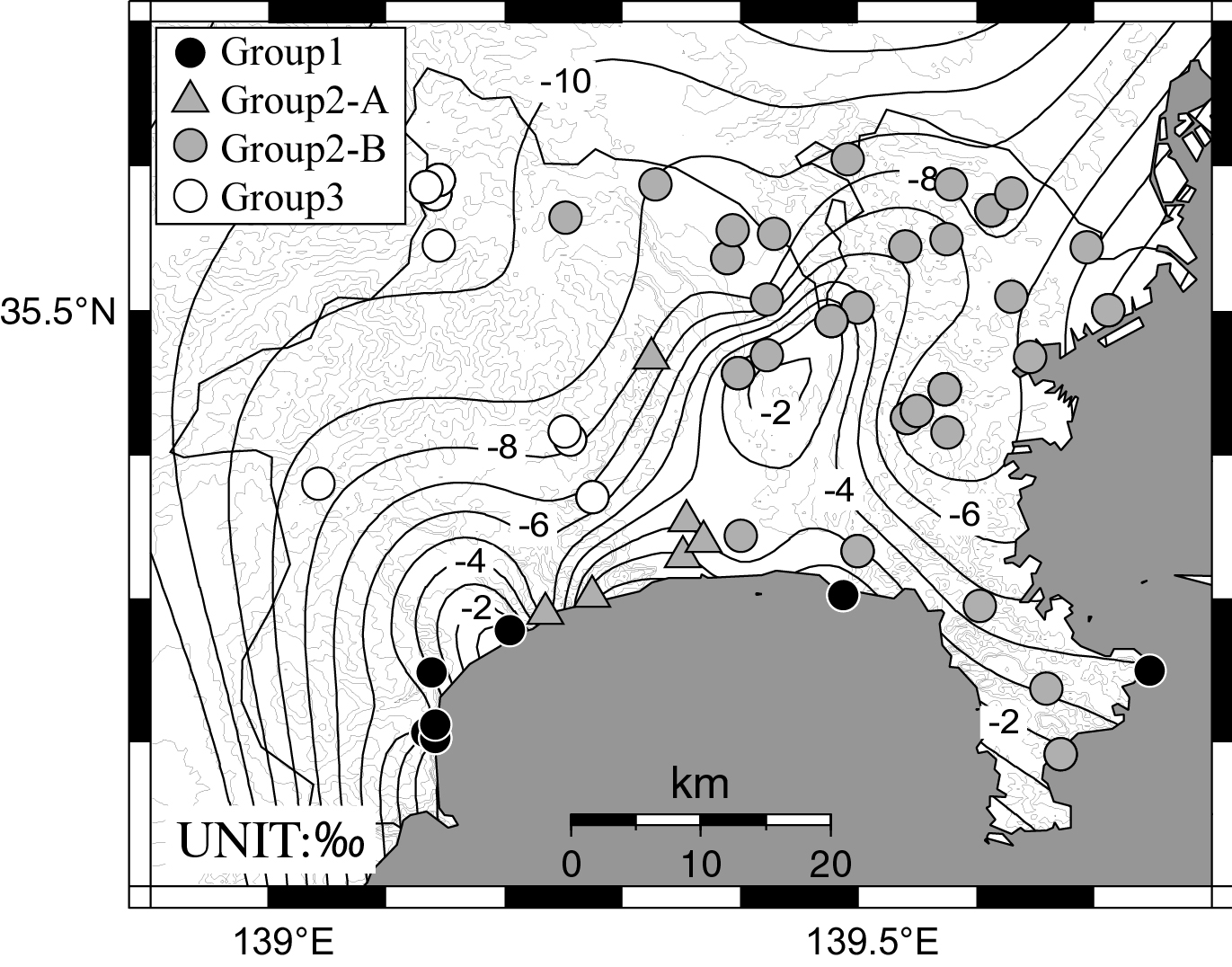

図4は、大深度温泉水の酸素同位体比の平面分布図です。天水に由来する河川水や地下水の同位体比は、山地や内陸部ほど低くなる事例が多く報告されています。これに対して、海水や化石海水は0‰付近の値をとることが知られています。したがって、図4により、海抜-1000m付近における温泉水(深層地下水)に対する海水(化石海水)および天水の寄与の度合いを把握することができます。

図4によれば、県西部において、丹沢山地で同位体比が低く、東側や南側に向かって同位体比が高くなっています。こうした傾向は、図3の水頭分布から想定される地下水の流動に対応しており、この地域に分布するグループ3の温泉水は、山地で浸透した雨水に地層中の成分が溶け込んで生成されたと考えられます。

一方、県南部の沿岸部から県中央部の内陸側にかけては、0‰付近の高い同位体比の領域が広がっています。グループ1の温泉とグループ2-Aに分類された温泉がこの領域に分布していますが、同位体比の分布は、この地域の大深度温泉に対する海水(化石海水)の寄与率が極めて高く、天水起源の地下水の寄与率は僅かであることを示唆しています。

県東部の内陸側には低同位体比の領域が認められます。図3の水頭分布は、この領域に周囲から地下水が集まる傾向を示しており、低同位体比の領域の存在は、化石海水に地下水が混合している状況を反映しています。したがって、この領域に分布するグループ2-Bの温泉の成因には、化石海水の変質とともに、地下水の混合が関与しているものと考えられます。

図4 大深度温泉水の酸素同位体比の平面分布。プロットの色はグループの別を示します。

5.おわりに

ここでは、神奈川県内の大深度温泉が3つのグループに分類され、それぞれの起源が異なっていることを明らかにしました。今後、さらに詳しい検討を進めることによって、現在課題となっている大深度温泉の保全や有効利用のためのルール作りに、その科学的根拠を提供することができると期待されます。