I−4−(2). 泉質の判定

(1) 泉質について

一口に温泉といっても、温度、溶けている成分による泉質、臭い、色、肌触りなどそれぞれに特徴があります。このような温泉の持っている様々な個性の中で、温泉水に含まれている成分の違いが温泉の泉質です。温泉の泉質等を調べるには、温泉成分分析試験を行い、温泉分析書を作成し、その特徴を調べます。 温泉の分析は、温泉法に規定された登録機関(温泉地学研究所は登録分析機関です。)で行っています。

温泉の成分分析試験は鉱泉分析法指針に基づき、現地で湧出状況を確認し、泉温・湧出量を測定します。採水した試料水は持ち帰り、実験室でナトリウムイオンなどの成分を測定して、温泉分析書を作成します。

温泉分析書には温度、pH、成分の組成から、療養泉の泉質を決定し、その泉質に基づいて適応症等を記載することができます。

温泉の成分分析には、それぞれの成分組成について原子吸光光度計、分光光度計、水銀用原子吸光分析装置、イオンクロマトグラフ分析装置などにより分析を行います。

温泉の泉質名は温泉の定義で説明しましたが、鉱泉分析法指針における療養泉となる含有量を上回ればつけることができます。

まず、特殊成分の有無を検討します。たとえば pH3未満であれば水素イオン1mg/kg以上となり酸性泉となります。また、硫化水素は 2mg/kg以上であれば硫黄泉となります。この他、鉄泉、銅泉なども同様に基準があります。

溶存物質総量1,000mg/kg以上の場合には塩類泉となり、泉質名は、陽イオンと陰イオンの割合により決まります。たとえば、ナトリウムイオン(Na+)と塩素イオン (Cl-)が最も多ければナトリウム-塩化物泉となります。

泉質名の決定は、各イオンのミリ当量(mval=meq)の割合が20%以上ある物質により、泉質名が決定されます。代表的な泉質名を下の表にまとめました。

ここでは、ナトリウムイオンと塩素イオンの多いものを食塩(NaCl)型、ナトリウムイオンと硫酸イオンの多いものを芒硝(Na2SO4)型、ナトリウムイオンと炭酸水素イオンの多いものを重曹(NaHCO3)型、カルシウムイオンと塩素イオンの多いものを塩化土類(CaCl2)型、カルシウムイオンと硫酸イオンの多いものを石膏(CaSO4)型、カルシウムイオンと炭酸水素イオンの多いものを重炭酸土類(Ca(HCO3)2)型などと呼ぶこともあります。

このほか温度25℃以上であれば、総溶存物質が1,000mg/kg未満の場合は単純温泉となります。

なお、このような療養泉の泉質に該当しない場合は泉質名を記載せずに、「温泉法の温泉に該当する」として、適応症等は記載しないことになっています。

(2) 代表的な泉質名

| 各イオン名 | ナトリウムイオン | カルシウムイオン |

|---|---|---|

| 塩素イオン |

ナトリウム−塩化物泉 (食塩泉) |

カルシウム−塩化物泉 (塩化土類泉) |

| 硫酸イオン |

ナトリウム−硫酸塩泉 (芒硝泉) |

カルシウム−硫酸塩泉 (石膏泉) |

| 炭酸水素イオン |

ナトリウム−炭酸水素塩泉 (重曹泉) |

カルシウム−炭酸水素塩泉 (重炭酸土類泉) |

( )内の泉質は、旧泉質名を示します。

(3) 温度などによる分類

鉱泉分析法指針では、鉱泉を次のように泉温、液性、浸透圧により分類しています。また、これらの分類は温泉分析書の泉質名に併記するのが通例です。

1) 泉温(温泉の温度)

鉱泉が地上に湧出したときの温度、または採取したときの温度を泉温といい4つの区分で定めてあります。

温度による細分類

| 区分 | 分類 |

|---|---|

| 25℃未満 | 冷鉱泉 |

| 25℃以上 34℃未満 | 低温泉 |

| 34℃以上 42℃未満 | 温泉 |

| 42℃以上 | 高温泉 |

2) 液性による分類

鉱泉の液性を湧出時のpH値により、次のとおり5つの区分に分類しています。

液性による細分類

| 区 分 | 分 類 |

|---|---|

| pH3未満 | 酸性 |

| pH3以上 6未満 | 弱酸性 |

| pH6以上 7.5未満 | 中性 |

| pH7.5以上 8.5未満 | 弱アルカリ性 |

| pH8.5以上 | アルカリ性 |

3) 浸透圧による分類

鉱泉の浸透圧を、溶存物質総量または凝固点(氷点)により、次のとおり3つの区分に分類しています。

浸透圧による細分類

| 区 分 | 溶存物質総量 | 凝固点 |

|---|---|---|

| 低張性 | 8g/kg未満 | −0.55℃以上 |

| 等張性 | 8g/kg以上 10g/kg未満 | −0.55℃未満 −0.58℃以上 |

| 高張性 | 10g/kg以上 | −0.58℃未満 |

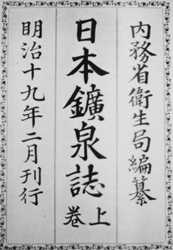

日本では明治19年(1886年)に内務省衛生局により「日本鉱泉誌」が発行されました。これは明治6年から内務省衛生局によって編纂され全3巻として明治19年に刊行され、この上巻に鉱泉の定義が記されています。現在の泉質の基礎となっています。