箱根火山2015年水蒸気噴火時の地表面変位に関する研究

はじめに

本トピックではEPS箱根特集号に掲載された、干渉SAR解析によって捉えられた箱根火山2015年水蒸気噴火時の地表面変位に関する研究論文を紹介します。この研究は、道家技師が筆頭著者となり、温泉地学研究所職員と気象庁の竹中潤氏と共同で進めたものです。

2015年水蒸気噴火時に観測された地表面変位

箱根火山では、2015年6月29日~7月1日かけて、大涌谷で水蒸気噴火が発生しました。その際、傾斜計のデータなどから、大涌谷の周辺地域で開口割れ目状に熱水が貫入したことが分かっています。傾斜計などの地表に設置した機器による観測では、その観測点を設置した地点の変化しか捉えることができませんが、人工衛星に搭載された合成開口レーダー(Synthetic Aperture Radar: SAR)を用いた観測では、地上に観測点を設置することなく、地表をスキャンするように、地表面の変位を面的に高分解能(数m~数10 m)で捉えることができます。この手法により、大涌谷周辺において、水蒸気噴火の前後でどのような地表の変位が生じたのかを明らかにするための解析(干渉SAR解析)を試みました。解析には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が打ち上げた陸域観測技術衛星『だいち2号(ALOS-2)』に搭載されたPALSAR-2センサーのデータを使用しました。

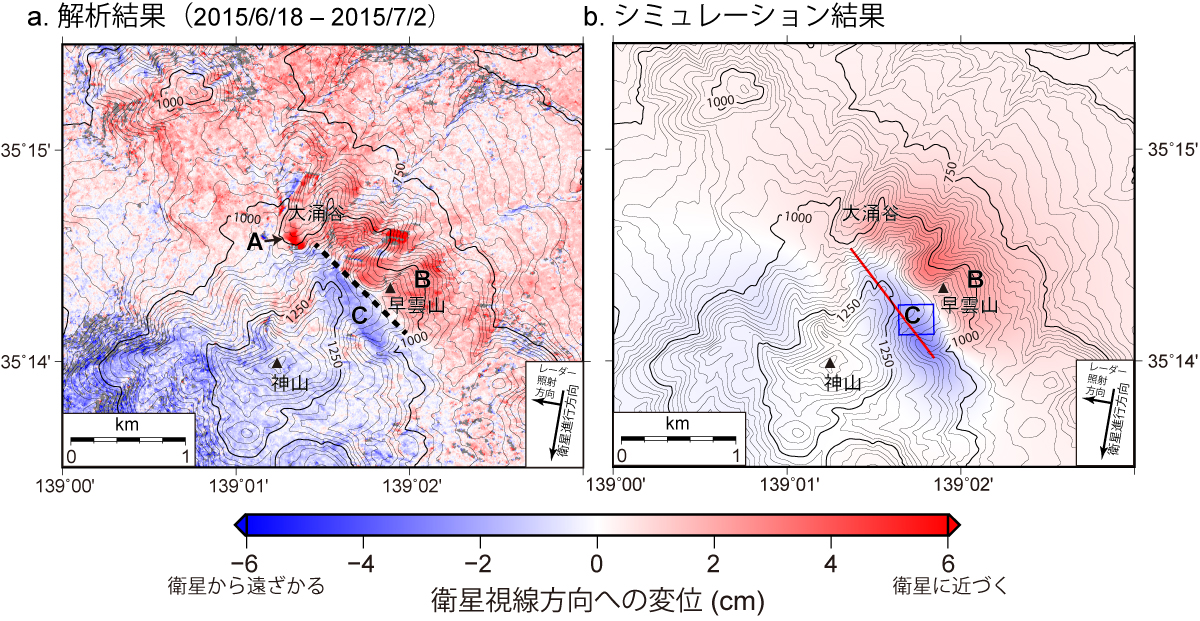

解析結果を図1のaに示します。これは、噴火前の2015年6月18日に対し、噴火後の2015年7月2日でどのように地表面が変位していたかを示した図で、赤色が衛星に近づく方向、青色が衛星から遠ざかる方向に変位したことを示しています。図中のA地点(大涌谷)で、局所的に衛星に近づく変位(約6 cm)が観測されました。また、大涌谷から南東方向に向かって、衛星に近づく場所(B地点周辺)と衛星から遠ざかる場所(C地点周辺)が直線状に変化している様子が捉えられました(図1aの破線)。

大涌谷の局所的な変位は、大涌谷直下の極めて浅いところで局所的に熱水だまりの様なものが膨張したと考えると説明ができます。一方、その南東に見られた直線状の地表面変位は、開口割れ目状に熱水が貫入したものと推察されました。そこで、割れ目が開く変化を地下で与えた場合にどのような地表面変位が観測されるかシミュレーションを行ったのが図1のbです。このシミュレーションでは、赤線で示された場所の地下(海抜530~830m付近)で、板状の割れ目が約30cm開いたと仮定しています。また、異なる衛星軌道から捉らえられた変位も併せて考えるとC地点付近は沈降していることが分かっており、赤線で示した割れ目だけでは、それを説明できないこともわかりました。そこで、青色の四角で示した位置の地下(海抜約225m付近)で、水平な割れ目が約60cm収縮していると仮定すると、地表面の変位を上手く説明できました。

解析結果を図1のaに示します。これは、噴火前の2015年6月18日に対し、噴火後の2015年7月2日でどのように地表面が変位していたかを示した図で、赤色が衛星に近づく方向、青色が衛星から遠ざかる方向に変位したことを示しています。図中のA地点(大涌谷)で、局所的に衛星に近づく変位(約6 cm)が観測されました。また、大涌谷から南東方向に向かって、衛星に近づく場所(B地点周辺)と衛星から遠ざかる場所(C地点周辺)が直線状に変化している様子が捉えられました(図1aの破線)。

大涌谷の局所的な変位は、大涌谷直下の極めて浅いところで局所的に熱水だまりの様なものが膨張したと考えると説明ができます。一方、その南東に見られた直線状の地表面変位は、開口割れ目状に熱水が貫入したものと推察されました。そこで、割れ目が開く変化を地下で与えた場合にどのような地表面変位が観測されるかシミュレーションを行ったのが図1のbです。このシミュレーションでは、赤線で示された場所の地下(海抜530~830m付近)で、板状の割れ目が約30cm開いたと仮定しています。また、異なる衛星軌道から捉らえられた変位も併せて考えるとC地点付近は沈降していることが分かっており、赤線で示した割れ目だけでは、それを説明できないこともわかりました。そこで、青色の四角で示した位置の地下(海抜約225m付近)で、水平な割れ目が約60cm収縮していると仮定すると、地表面の変位を上手く説明できました。

地表面変位から推定される水蒸気噴火時の地下の様子

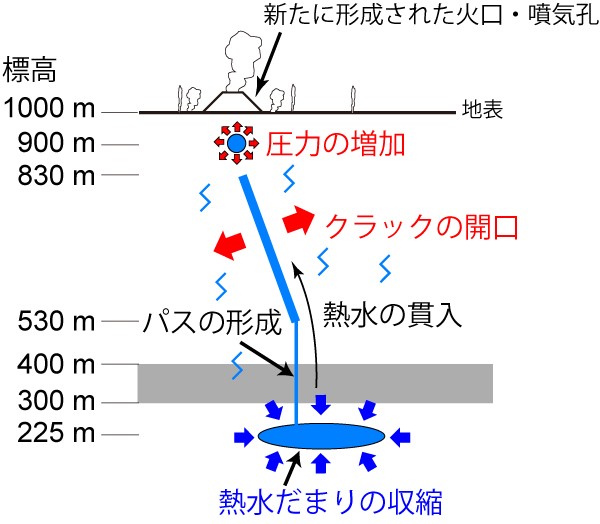

大涌谷の近くにある強羅地域の地質や温泉の研究から、地下300~400mにやや水を通しにくい地層があり、その下に火山性の熱水を起源とするNaCl型の温泉が豊富に分布していることが知られています。このことと、海抜約225m付近では収縮し、その上では割れ目が開いたというシミュレーションの結果から、地下にあった熱水がその上(海抜約530~830m付近)の割れ目に移動し、さらに大涌谷の直下の熱水だまりを膨張させ、水蒸気噴火に至ったと考えました(図2)。

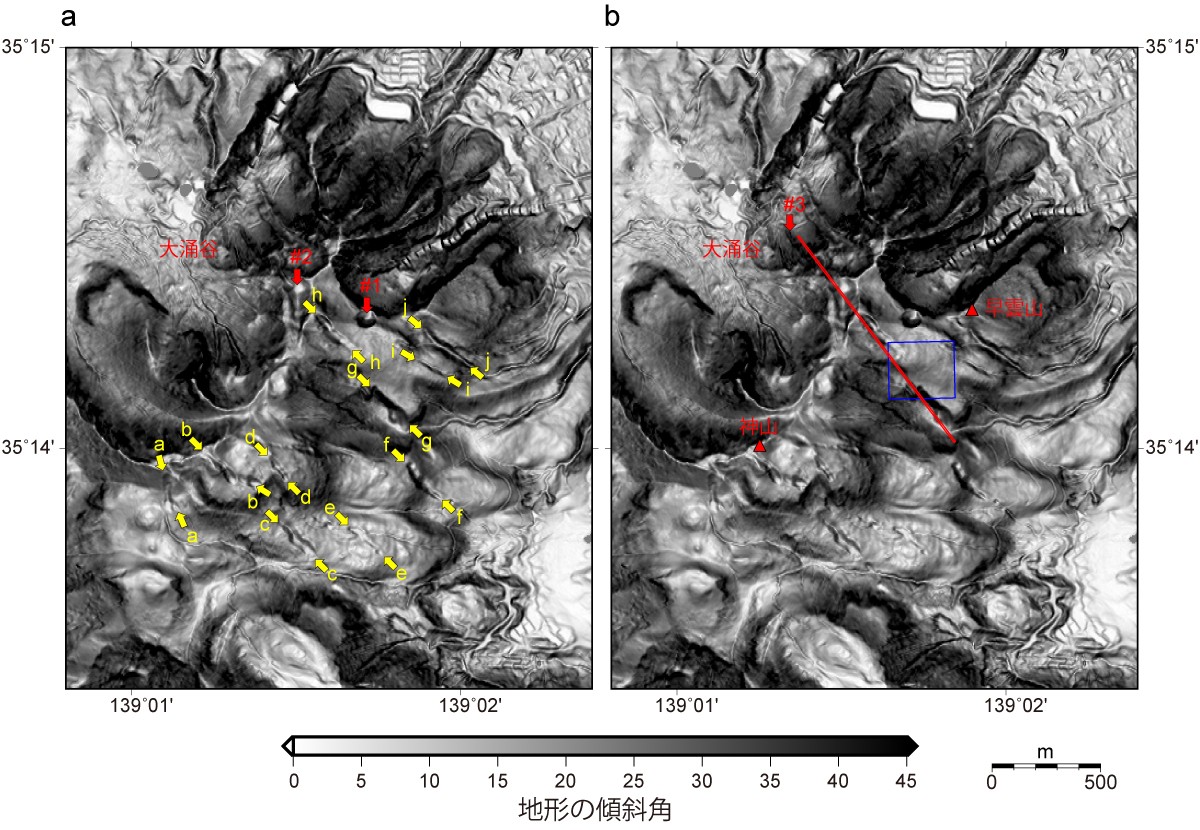

また、大涌谷周辺の地形と比較すると、シミュレーションにより推定された開口割れ目の位置は、既存の亀裂(過去の噴火時に形成された噴火口の列)と一致することが分かりました(図3)。すなわち、2015年の水蒸気噴火の際に開いた割れ目は、過去の噴火時に形成された割れ目を再利用したと考えられます。また図3のaをみると、同様な亀裂跡は、箱根火山の大涌谷や神山の周辺に多く存在することが分かり、いずれも北西‐南東方向に延びていることが分かります。この方向は、現在の箱根周辺に掛かっている応力の方向と概ね一致しており、こうした場所の地下には2015年の水蒸気噴火を引き起こした開口割れ目に類似した割れ目が存在していると考えられます。箱根火山における将来の噴火リスクを考えるためには、こうした地表の亀裂周辺における地形・地質学的な研究も進め、地球物理学的な観測データとも比較し、検討していく必要があります。

また、大涌谷周辺の地形と比較すると、シミュレーションにより推定された開口割れ目の位置は、既存の亀裂(過去の噴火時に形成された噴火口の列)と一致することが分かりました(図3)。すなわち、2015年の水蒸気噴火の際に開いた割れ目は、過去の噴火時に形成された割れ目を再利用したと考えられます。また図3のaをみると、同様な亀裂跡は、箱根火山の大涌谷や神山の周辺に多く存在することが分かり、いずれも北西‐南東方向に延びていることが分かります。この方向は、現在の箱根周辺に掛かっている応力の方向と概ね一致しており、こうした場所の地下には2015年の水蒸気噴火を引き起こした開口割れ目に類似した割れ目が存在していると考えられます。箱根火山における将来の噴火リスクを考えるためには、こうした地表の亀裂周辺における地形・地質学的な研究も進め、地球物理学的な観測データとも比較し、検討していく必要があります。

謝辞

ALOS-2/PALSAR-2データは、火山噴火予知連絡会衛星解析グループを通して、JAXAよりご提供頂きました。原初データの所有権はJAXAにあります。