箱根火山2015年水蒸気噴火後の地殻変動に関する研究

本トピックでは、Geophysical Research Letters誌に掲載された、干渉SAR時系列解析により検出された箱根火山2015水蒸気噴火後の地殻変動に関する研究論文について紹介します。この研究は道家涼介主任研究員が筆頭著者となり、萬年一剛主任研究員、板寺一洋所長と共同で進めたものです。

1. はじめに

箱根火山で2015年に発生した水蒸気噴火は、その規模が小さいながらも、温泉地学研究所をはじめとする各機関が設置した多くの地上の観測点により、一連の活動の推移が詳細に明らかになりました。さらに人工衛星に搭載された合成開口レーダー(Synthetic Aperture Radar:SAR)を用いた観測により、噴火に先立つ地面の局所的な隆起や、噴火の際のクラックの開口などが明らかとなりました(道家ほか、2018)。

SARによる観測は、地表面をスキャンするように面的に観測することができ、地上の観測点がない場所においても、地表面の変位を得ることができるというメリットがあり、近年、地震・火山活動、地盤沈下の観測などに用いられています。SARデータの解析では、通常、地震・火山活動の前と後の2つの観測データを比較することにより地表面の変位を解析しますが(差分干渉SAR解析)、多数の観測データを用いて長期的な地表面の変位の時間変化を解析する手法(干渉SAR時系列解析)も広く用いられています。

本研究論文では、干渉SAR時系列解析を用いて、箱根火山2015年水蒸気噴火直後から、2021年4月までの箱根火山の地殻変動の解析を行いました。解析には、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)が打ち上げた『だいち2号(ALOS-2)』が観測したデータを使用しました。

なお、箱根火山の2015年の活動については、以下のリンク先に詳しい解説がありますので、合わせてご覧ください。

・2015年箱根山噴火の推移について

・EPS箱根特集号

2. 箱根火山2015年水蒸気噴火後の地殻変動

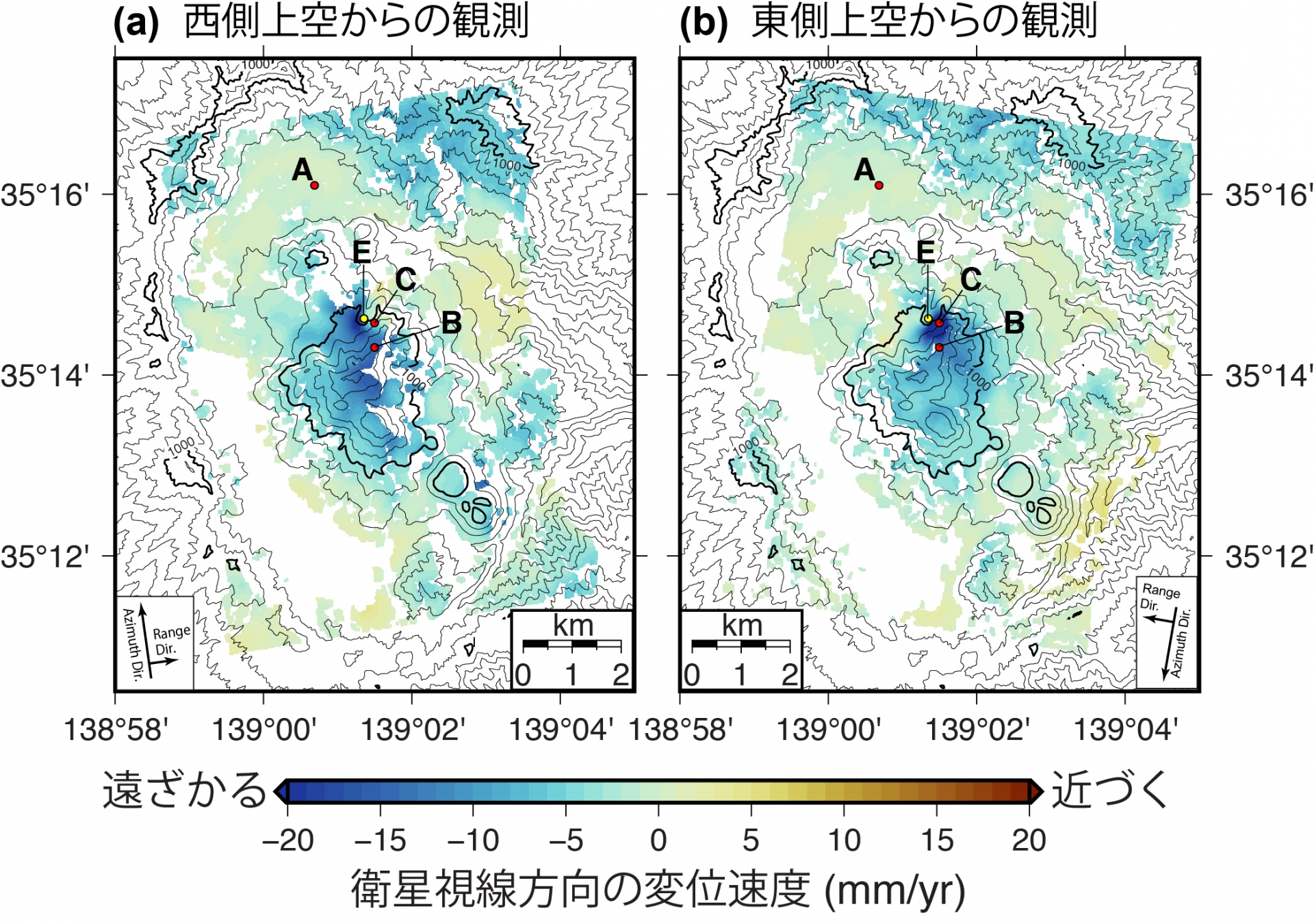

図1に干渉SAR時系列解析の結果をお示しします。この図は、2015年水蒸気噴火後から2021年4月までの地表面の変位速度を、衛星視線方向の変位で示しており、衛星に近づく方向を正、衛星から遠ざかる方向を負の値で示しています。図中のE地点(大涌谷)は、2015年の噴火口の位置を示します。また、図1(a)は西側上空からの観測、(b)は東側上空からの観測の結果を示しています。どちらの観測の結果においても、箱根火山の中央部分(中央火口丘)が衛星から遠ざかる変位をしていることがわかります。このことは、中央火口丘が沈降していることを示します。

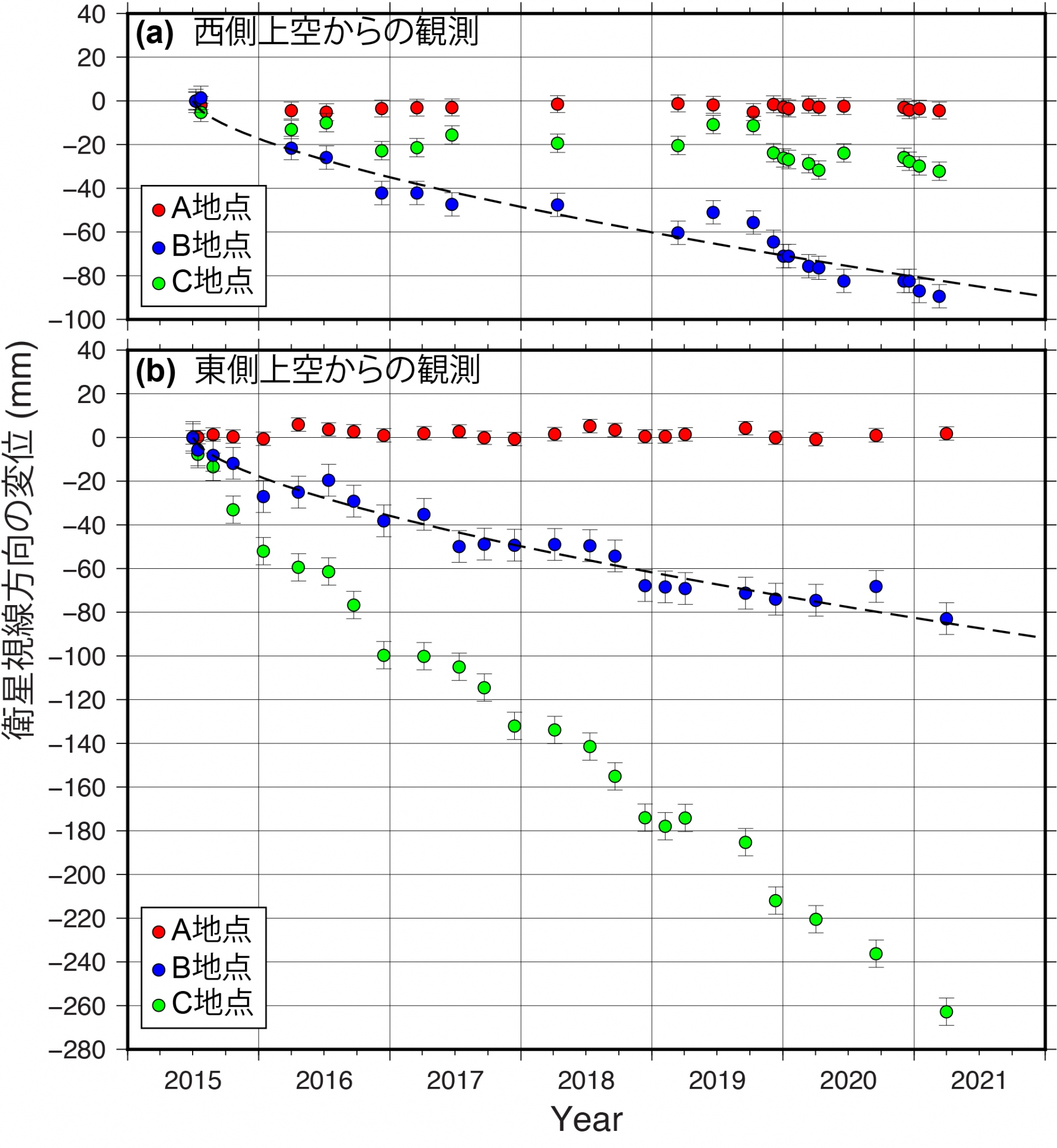

また、図2は、図1に示したA〜Cの各地点における変位の時間変化を示しています。A地点は中央火口丘から離れた地点ですが、この場所では解析期間を通して顕著な変位は認められません。B地点は中央火口丘に位置する地点ですが、衛星から遠ざかる変位がどちらの観測方向からでも認められます。なお、C地点は、東側上空からの観測では顕著に衛星から遠ざかる変位が認められますが、西側上空からの観測ではそれほど大きな変位を示しておらず、単純に沈降しているわけではないことがわかります。C地点の変位の原因は、地形の傾斜方向などを考慮した結果、地すべり性の変位であると考えられました。

3. 沈降の原因について

なぜ、箱根火山の中央火口丘は沈降しているのでしょうか?

図1に示した地表面変位速度の結果から、地下のどの程度の深さ(標高)で収縮が起きているかを計算したところ、標高約100〜200 m付近で収縮していることが分かりました。(なお、大涌谷の標高は約1,000 m、箱根火山最高峰の神山は1,438 mです。)この標高付近には熱水やガスなどの流体のたまりがあると推測されていますので、この“流体だまり”で収縮が起きていると考えられます。

流体だまりで収縮が起きる原因の一つとしては、2015年水蒸気噴火の際に、噴火により地下の圧力が低下し、その結果、地下の岩盤中にある空隙が、圧密(※)によりゆっくりと閉じていっていることが考えられます。図2における破線は、圧密による沈降を仮定した場合の曲線(フィッティングライン)を示します。また、この曲線を推定する際に求めたパラメータから、2015年水蒸気噴火時の圧力降下は、約0.9 MPaと推定されました。

4. 今後の課題

謝辞

ALOS-2による観測データは火山噴火予知連絡会を通して、JAXAよりご提供いただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

※圧密・・・主に透水性の低い岩盤において、水の移動にともなって生じるゆっくりとした体積の減少